地震対策の基本とされているのが建物の耐震化ですが、建物の耐震化とは建築基準法改正により1981年6月以降の建築物に適用される耐震基準(通称「新耐震基準」)に適合することをいいます。

※現在の耐震基準については新耐震基準とその位置づけをご参照ください。

今回は新耐震基準が適用されて40年以上が経過し、日本の建物の耐震化がどのように進んでいるのか、またどんな課題があるのか考えてみます。

建物耐震化というとすべての建築物が対象になりますが、今回はみなさんの生活に欠かせない住宅の耐震化を取り上げ、住宅以外の耐震化については改めてお伝えしたいと考えています。

住宅耐震化の現状

住宅の耐震化については平成17年3月の 「地震防災戦略」中央防災会議において、耐震化によって地震動で倒壊する建物を減少させ死亡者を半減させることを目的として、平成27年の耐震化率90%を目標に住宅耐震化の促進が開始されました。

ちなみに住宅耐震化の集計対象となるのは居住している建物だけで空き家は対象外です。

しかしどの建物が居住用として使用されているのか把握することは簡単なことではなく、建物に関する資料としては固定資産台帳や不動産登記簿などがあります。

しかしこれらでは現に居住している建物を判別することは困難なため、5年ごとに実施される住宅・土地統計調査(通称:住調)(注)に基づいて推計されています。

(注)住宅・土地統計調査は抽出調査のため集計結果は推計値

耐震化率

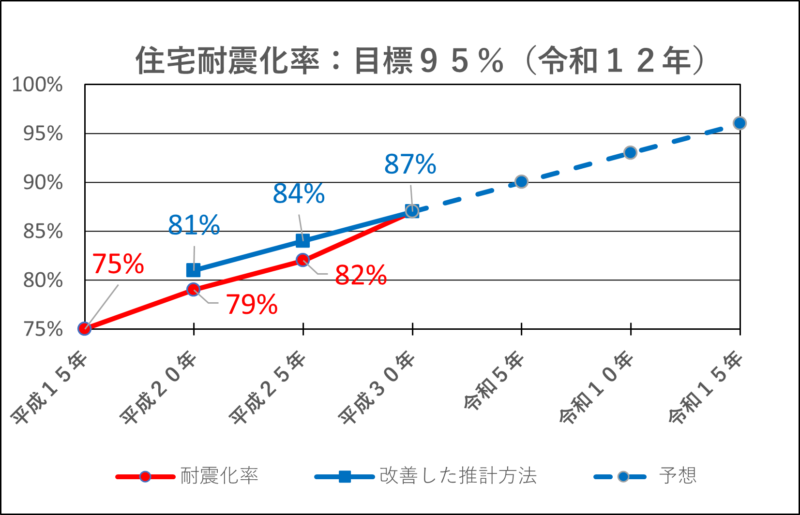

住宅の耐震化率の進捗状況は5年ごとに国土交通省によって開示されており、開示されたデータを集約したグラフをご参照ください。

耐震化についてはいろんな施策が行われましたが、平成30年の耐震化率は約87%と、残念ながら当初目標としていた平成27年での耐震化率90%を達成することはできませんでした。

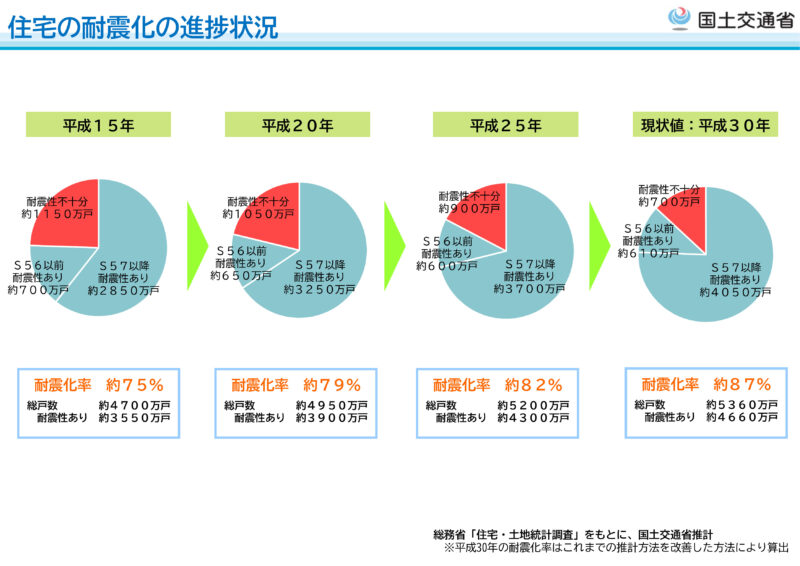

耐震化率がこの15年間でどのように推移したのか同じく国土交通省のこちらの資料で確認できますので、ご覧ください。

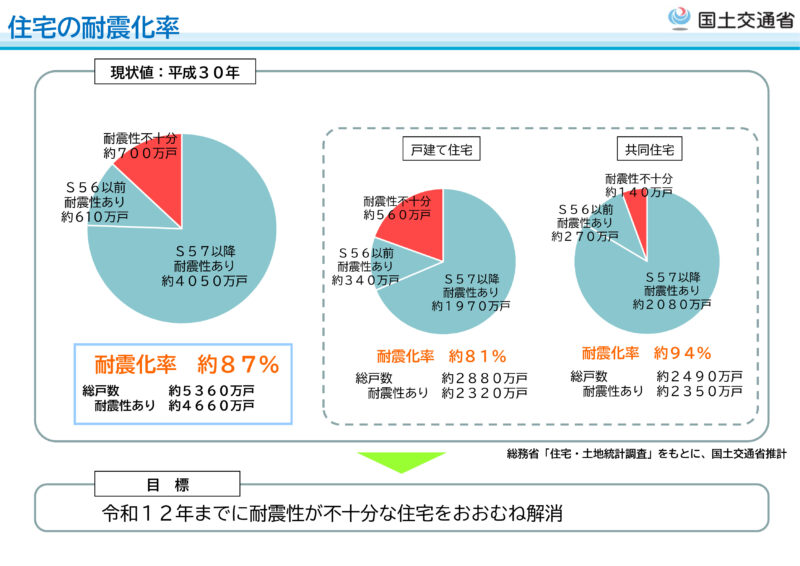

耐震化率の算定方法は平成30年度に、より実態に即したかたちにするため、戸建住宅と共同住宅で集計方法をわける方法に変更されました。

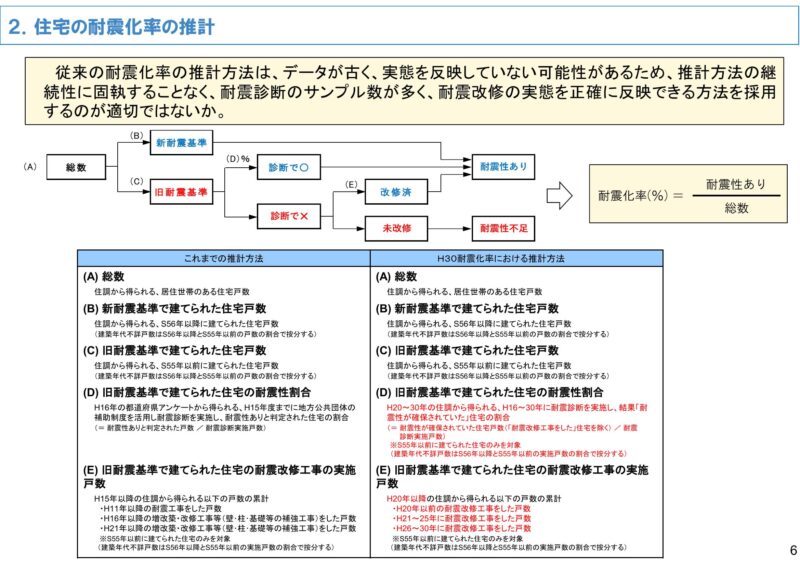

結果、従来の算定方法より約2%程度耐震化率は高くなりましたが、耐震化率を算出するにあたっては、実数として把握できない部分があるためいくつかのデータをもとにして推計して数値を算出しています。

例えば建築年が不明で旧耐震基準か新耐震基準か判別できない建物については、その戸数を建築年が判明している旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物のそれぞれの戸数で按分します。

また旧耐震基準の建物で耐震診断を実施していない建物については、耐震診断済みの建物における耐震化率を適用して、新耐震基準と想定される戸数を導いたりしています。

正確を期するなら建築年が不明であったり、耐震診断を行っていない建物については「不明」や「未確認」として区分すべきでしょうが、便宜的にこのような方法によって耐震化率が推計されています。

個人的には全体の傾向を掴むための統計手法としては理解はできるのですが、判別がつかないものがどの程度あるのかがわからないのはあまり好ましいことではないと思っています。

また現在、耐震化率の目標は日本再生戦略において見直され令和12年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消(耐震化率95%)することになりました。

これまでの進捗状況(年0.6〜0.7%増加)からおまかに推測すると、令和12年(2030年)には目標に達するものと思われます。

ただ建物には寿命があるため、自ずと建て替えによって耐震化率は増加するものです。

仮に住宅の寿命を100年としても、単純計算でも年1%は増加するはずで、よほど特殊なケースでもない限り100年もつ住宅は稀なので、本来ならもっと早いペースで増加してもいいはずです。

このようにこの耐震化率については、推計値がどの程度占めているのか、あるいは進捗状況が遅かったりと不明な点が多く、耐震化の実態がどの程度なのか疑問に思うところがあります。

そこで次に違った視点で住宅の耐震化率を探ってみたいと思います。

地震保険からみた耐震化率

地震保険は住宅を対象にして一般の火災保険では保険金が支払われない地震に伴う損壊や津波、液状化、土砂崩れ、地震火災などを対象とする保険です、現在、全世帯の約3割程度が契約されています。

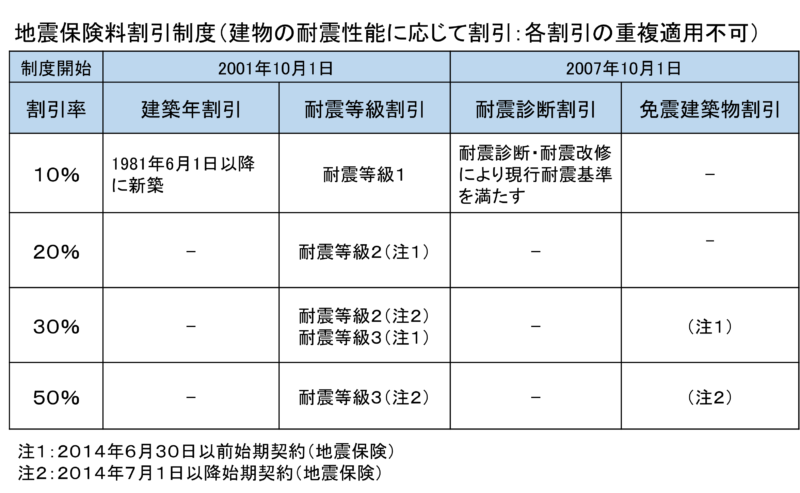

この地震保険では建物の建築年や耐震性能によって、保険料の割引を受けることができます。

※地震保険については以下をご参照ください

「損害保険・共済(地震)」「災害と損害保険」「地震保険の損害認定」

割引にはこちらの表のような種類があり、建物の耐震性能に応じて10%~50%の割引を受けることができます。

つまり現行の耐震基準以上の耐震性能をもつ建物やその建物に収容されている家財は割引を受けられるため、地震保険の契約状況から耐震基準を満たす契約割合(=耐震化率)を算出することができます。

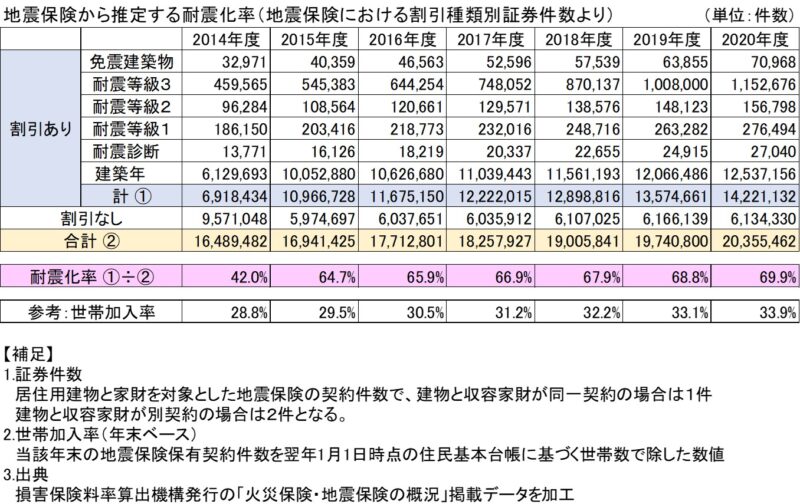

地震保険の割引の実態は損害保険料率算出機構が毎年発行する「火災保険・地震保険の概況」より確認することができますが、2014年度から2020年度までの地震保険における割引の実態をまとめたのが以下の一覧になります。

全契約件数に対して割引を適用した契約件数の割合、つまり耐震化している契約の割合は直近の2020年度で69.9%、2018年度ベースでは67.9%と国土交通省発表の数値より20%近く低い数値になっています。

ちなみに耐震化率は2015年度こそ大きく増えているものの、直近の5年間は年1%程度のペースで増加しています。

国土交通省による耐震化率より低い数値になっているのは、地震保険で割引を受けるためには所定の書類が必要となるため、適用のハードルが高くなっていることも影響していると思われます。

そもそも地震保険の契約データは戸数ではなく契約件数でカウントするため、建物と家財が別契約ならダブルカウントになったり、集合住宅の建物1棟で契約した場合は何百の戸数であっても契約は1件ということもあり正確には実態を反映することはできません。

そのためある程度の差が生じる可能性はありますが、それでも国土交通省の数値との差は大きいといえます。

いずれにしても今の耐震基準を満たす建物が実際にどれだけあるのか、耐震化率は何パーセントなのかを把握することは容易なことではないようです。

住宅耐震化に潜む問題

住宅の耐震化は、地震動によって倒壊する建物を減少させ死亡者を半減させることを目的としています。しかし単に耐震化を進めるということだけでなく、耐震化の内容そのものにも問題があります。

進まない耐震診断

国土交通省の耐震化率に関連する資料では、耐震診断した住宅の戸数は開示されていません。

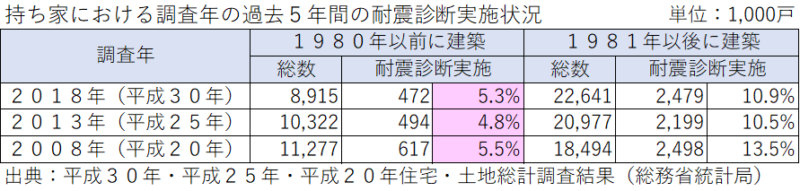

特に現行の耐震基準以前の1981年6月以前の建物が問題なのですが、適当なデータが見当たらないため、住宅・土地統計調査(総務省)より持ち家における耐震診断の実施状況を一覧にしてみました。

この数値は調査年の過去5年間のデータのため、累積した数値は不明ですが、住宅耐震化促進開始の平成17年を含む過去15年間の状況がわかります。

これより2018年以前の過去15年間に耐震診断を行った1980年以前に建築された持ち家は、各調査年単位でそれぞれ5%前後です。

したがって耐震診断した持ち家が2018年時点でも現存していると仮定しても15年間で合計15.6%が最大値ということになります。

1980年以前に建築された持ち家で耐震診断を実施したのが過去15年間で15%程度というのは、住宅耐震化を促進したにも関わらず意外な数値ではあります。

しかも現行の耐震基準を満たす1981年以降に建築された住宅の方が耐震診断を実施した割合の方が高いというのも驚かされます。

確かに耐震診断を行っても最終的に耐震補強を行うには、それ相応のコストがかかるため、古い住宅を維持する上で耐震診断を敬遠する要因にはなるでしょうが、それでも耐震化を推進していても耐震診断が進まないのは残念としか言いようがありません。

空き家問題

住宅耐震化率では実際に居住されている建物が対象になるため、いわゆる空き家は含まれていません。

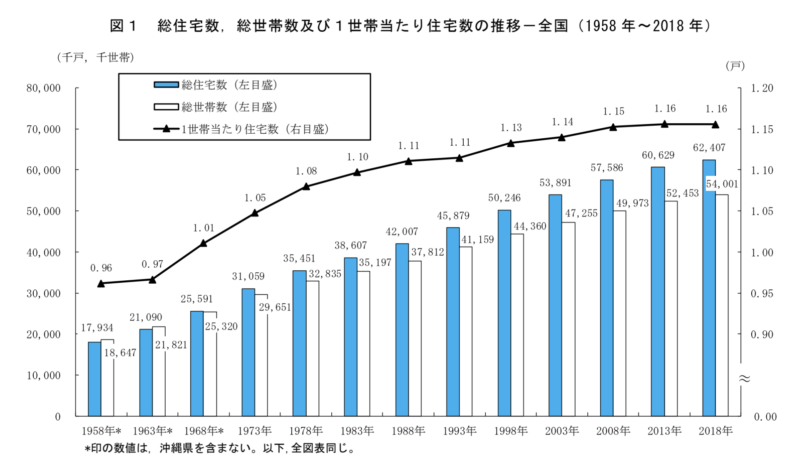

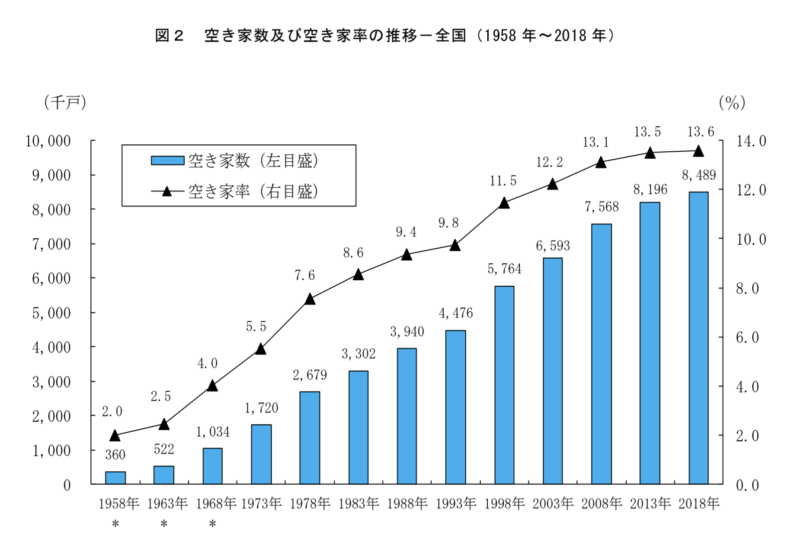

平成30年住宅・土地統計調査結果(総務省統計局)では平成30年時点で総住宅数6,240万戸に対して空き家が848万9千戸と全体の13.6%を占めており、しかもこのグラフのように年々増加しています。

空き家といってもその内訳は「賃貸用の住宅(432万7千戸)」「売却用の住宅(29万3千戸)」「別荘などの二次的住宅(38万1千戸)」「その他の住宅(348万7千戸)」に分類されますが、住宅耐震化率の対象になっていないため、これらの耐震化率はわかりません。

この中でも「賃貸用の住宅」や「売却用の住宅」「別荘などの二次的住宅」などは居住を前提としているため、耐震化率については居住されている住宅にある程度準じて考えられますが、問題は「その他の住宅」です。

「その他の住宅」とは「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「別荘などの二次的住宅」以外の空き家で、転勤・入院のため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのため取り壊すことになっている住宅のほか、空き家の区分の判断が困難な住宅などが含まれます。

この「その他の住宅」が総住宅数の5.6%を占めていますが、建築年が古かったり長期に渡ってメンテナンスされていない住宅もあり、耐震化率も低いことが想像できます。

確かに「その他の住宅」に居住者はいないため地震で倒壊しても直接的な死傷者は出ません。

しかし地震によって倒壊して隣家に被害を与えたり、道路を塞いだり、あるいは倒壊して火災の延焼を助長するなど二次災害を引き起こす可能性があるため、空き家は無視できない問題だといえます。

地域で異なる耐震性能(地域別地震係数)

建物の耐震性能は日本全国共通ではなく地域によって異なります。

これは建築基準法において地震力を計算する際に、地域別地震係数というものが用いられているためです。

地域別地震係数は、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値が適用され、現在4種類(0.7、0.8、0.9、1.0)に区分(注:静岡県は現在条例で1.2の数値を独自に適用)されています。

具体的には地域別地震係数0.7が適用される地域では1.0が適用される地域に比べて30%地震力を減じることができるため、その地域では建築基準法上の耐震基準を満たしていても同じ地震力に対しては地域別地震係数1.0の地域の建物より地震に弱いということになります。

これまで繰り返し発生してきた海溝型の地震では、過去の記録に基づく地域別地震係数によって地震力に強弱をつけることで、その場所での建物の建築に一定の合理性を見出せます。

しかし、いつ発生するかわからない数千年から数万年周期といわれる内陸での活断層による地震においては、ほとんど意味をなさないと言えます。

つまり現行の耐震基準を満たした建物でも、地域によって地震に対する強さが異なり、同じ耐震化であっても耐震性能が異なるということになります。

単純に比較すると地域別地震係数が最も高い1.2の建物は0.7の建物より1.7倍の地震力に耐えることが出来ます。

一般に地震波の最大加速度が2倍になると震度は0.5上がるため、例えば1.2の建物が震度6強で損壊するなら0.7の建物は震度6弱で損壊する可能性があるということになります。

地域別地震係数は建物の耐震性能に影響しますが、同じ震度でも地震波や地盤の状況などで被害は異なるため単純に比較することは出来ないものの、少なくとも法律上の耐震基準を満たしている建物だから安心と考えるのは危険です。

地盤で異なる震度(表層地盤増幅率)

建物が受ける地震力は地盤に影響されます。

地盤が軟弱だと揺れが大きくなり、結果として建物が受ける地震力も大きくなるため、同じ耐震性能を持った建物でも地盤が違えば被害は異なります。

この地盤の揺れやすさを示すものとして表層地盤増幅率という指標があり、お住まいの地域の数値は国立科学技術研究所による地震ハザードカルテで確認することができます。

国立科学技術研究所によると表層地盤増幅率が1.6以上の場合には軟弱な地盤として注意する必要があるとしています。

一般に表層地盤増幅率の大きい地域は、人口密度の高い大都市がある平野部に広がっており、日本の人口の3割以上が表層地盤増幅率が1.6以上の地域に住んでいると言われています。

表層地盤増幅率2.0の地盤では1.0の地盤に比べて、地震波の振幅が2倍になるため地震力も2倍になります。

地震の震度は地震はの最大加速度と周期で決まり、最大加速度が2倍になると震度では0.5あがるため、震度6強の揺れが震度7の揺れになり建物への被害が大きくなります。(参照:「震度」だけではわからない)

つまり地盤が強固な場所で倒壊しない耐震基準を満たす建物であっても、地盤が軟弱であれば倒壊する危険性があるということです。

これは地震に対して現行の耐震基準の1.5倍の強度を持つ耐震等級3の建物であっても、地盤が軟弱であったなら被害を受ける可能性を否定できないため、耐震基準を満たしているからと言って安心だと考えるのは危険です。

またこれに先程の地域別地震係数関わってくると、その建物がどの程度の地震に耐えられるのかさらに疑問が大きくなってしまいます。

四号特例

「四号特例」、建築関係者にとっては耳慣れた言葉です。

「四号特例」については法改正により2025年から縮小(実質的な廃止)されるため、詳しくは改めてお伝えしますが、すでに四号特例で建築された住宅にとっては無視できない問題があります。

日本では建築物を建てる場合、建築基準法をはじめとした関係法令に適合しているか建築確認審査が行われ、そのために着工前に所定の図面や資料を添えて確認申請を行うことが義務付けられています。

しかし「四号特例」では建築基準法第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)に基づき、一定の条件を満たした場合には、構造強度に関する確認審査項目などが簡略化され、構造計算関連図書などを添付する必要がなく建築確認審査が省略されます。

<参考:四号特例が適用される主な建築物> ・木造2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下 ・木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

当然、「四号特例」の建築物であっても、設計する建築士は建築基準法をはじめとした関係法令に適合させる必要があり、そうでなければ違法建築になります。

しかし一部の建築士や建築業者は、審査の対象外であることで構造計算や検討を省略しても構わないという誤った解釈をしているケースがあります。

過去には耐震偽装や大きな地震で耐震性が問題になったケースがあり、住宅の安全性を脅かす制度として論議の的になっていました。

上記のように戸建の木造住宅はほとんど「四号特例」の対象となるため、耐震性について不安が方は、設計者(あるいは施工者)に依頼し構造の安全性を確認できる書類などで説明をうけることをおすすめします。(ただし古い建物の場合は関係書類が残っていないケースもあります)

耐震に関する過信

建物の耐震については近年関心が高まっていますが、それでも耐震に関する過信や勘違いがあります。

耐震化しても壊れる

「建築基準法の耐震基準を満たす耐震化された建物は地震で壊れない」というのは間違いです。

現在の建築基準法の耐震基準は建物が数十年に1度程度発生する地震動(中規模の地震)に対してほとんど損傷せず、数百年に1度程度発生する地震動(大規模の地震)に対して倒壊・崩壊することがないようにしています。(現在の耐震基準については新耐震基準とその位置づけをご参照ください)

もともと今の耐震基準に改正されたのは、中規模の地震ではほとんど被害はなく、大規模の地震では建築物が壊れても倒壊せず、中の人の命を守るためであり、人命確保が目的だったのです。

したがって大規模の地震で建物が倒壊や崩壊せず中の人の命が守られれば、建物に大きな被害が出ていても建築基準法上は全く問題がないため、耐震化された建物であっても地震による被害を賄える備えは必要になります。

非木造(S ・RC・SRC)は強い

鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)などの非木造の建築物は、必ずしも木造建築物より地震に強いわけではありません。

材料としての鉄筋や鉄骨やコンクリートは木材より強いのは誰の目にも明らかですが、強い材料だからこそ重い建物を支えることができます。

地震によって建物には「慣性力」「復元力」「減衰力」などの力が働き、この中の慣性力が地震力になりますが、慣性力は建物の質量と揺れによる加速度の積によって求められます。

したがって重い建物の方が地震力は大きくなるため、材料としては木材より強くても重い建物の重量によって生じる大きな地震力に耐えなければなりません。

そして一般的に非木造の建築物は大規模なものが多いため、その規模に応じた構造計算方法によって地震に耐えられるように設計されます。

一方、先程の四号特例の対象になる小規模な木造建築物の場合は、構造計算ではなく壁量の計算や壁の配置、柱の金物などについて構造上安全であることを確認すれば足ります。

厳密には構造計算に基づいて設計し適正に施工された建築物は非木造であれ木造であれ、設計が耐震基準とおりであれば、それを超える地震力を受けると確実に壊れます。

一方、構造計算によらない木造建築物にはそこまでの精度がないため耐震基準で求める耐力より余裕が生じる場合があります。

当然、地盤の影響は無視できませんが、同じ地震を受けても木造住宅が無傷で非木造建築物に被害が生じても不思議ではないことを理解しておいてください。

免震建物は安心

免震建物は地震の揺れを吸収する優れた建物ですが、免震建物がすべての地震に対して安全だとは言い切れません。

免震建物は免震装置によって地震力を受けると免震装置の働きによって水平方向に揺れて地震力を吸収するため、揺れてもいいように一定のクリアランスを地盤との間にとっています。

しかし2014年の熊本地震で観測された長周期パルスでは長周期の揺れが一度に生じ、多くの免震装置ではこの揺れを抑制できず建物が免震装置の擁壁と衝突する危険性があることがわかりました。

建物と擁壁が衝突した場合、建物に大きな力が働くため何らかの被害が出る可能性があります。

そして免震建物は免震措置によって地震力を吸収することを前提として、建物自体の構造は免震装置のない建物より地震力に対して弱く造ることができるため、どのような被害が出るのか全く想像できないのが現状です。

ただしこのような長周期パルスはどこでも発生するわけではありませんが、活断層の近くなどはその危険性があるため、免震建物だから安心するのは危険といえます。

耐震化における課題

耐震性能を把握する

ここまでにお伝えしたとおり法律上の耐震性能があっても、その建物の耐震性能は地域や地盤あるいは設計や施工で異なってきます。

単に「1981年6月以降の建物だから耐震性能はある」というのではなく、適用されている地域別地震係数や地盤の表層地盤増幅率、あるいは設計や施工業者への安全性の確認などから建物の耐震性能を疑って下さい。

そして不安がある場合は、専門業者に依頼して耐震診断などで建物の耐震性を把握していただくことが、耐震化への第一歩と言えます。

耐震化するなら

住宅を新築したり購入する場合は、単に建物の耐震性だけに注目するのではなく、どのような地盤なのかを知ることが必要で、地盤と建物の耐震性をセットで考えて、耐震の効果やコストなどのバランスをとることが大切です。

地盤改良も対策の一つですし、地盤改良が困難なら建物をより高耐震化することも必要です。

最近は住宅メーカーも高耐震化がスタンダードになり、実際のところ耐震性能の高い住宅は年々増えています。

確かに耐震性能が高い建物はコストも高くなりますが、それでも通常の1.5倍の耐震性能を持つ耐震等級3の建物に1.5倍のコストが掛かる訳ではありません。

また地震保険の割引や各種優遇制度により長い目で見ればランニングコストを抑えることもできますので、中長期的な観点で住宅を選ぶことが大切です。

耐震化しても

耐震化によって直接人が死亡するリスクは軽減できますが、例え耐震化されていても大きな地震に対して耐震性能が十分でない場合は住宅が大きな損傷を受ける可能性が高くなります。

そして出来るかぎり地震による被害を抑えるなら、建物の耐震性をより高めるしかありません。

地震の規模や発生時期を予想するのは非常に難しいですが、住宅が壊れることを想定して、損壊した住宅を再建できるよう資金や地震を担保できる保険・共済を備えておくことはとても大切です。

地震が大きくなればなるほど住宅の再建だけでなく、中長期にわたって地域や経済が大きな影響を受け、元の生活に戻るためにはそれ相応の経済的負担を伴いますので、少しでも負担を軽減できるよう事前に出来ることは準備しておいてください。

まとめ

地震対策の基本である耐震化において住宅の耐震化が進められていますが、今回お伝えした耐震化の実態や耐震化に潜む問題や耐震化の課題のポイントを整理しましたのでご確認ください。

なお法律による耐震基準を守ることは当然のことですが、今回お伝えしたとおり「法律を守っていても大丈夫ではない」という前提で実効性のある耐震化を目指していただければ幸いです。

- 住宅の耐震化において耐震診断は進まないものの耐震化率は年々僅かに増加しているが、その実態は不透明

- 耐震化率の対象になっていない空き家が増加することで、地震対策に影響を与える可能性がある

- 耐震性能は地域によって異なったり、地盤によって震度が異なるあため、同じ地震にあっても被害に差ができる場合がある

- 構造審査が行われない四号特例の住宅については耐震性を確認することが望ましい

- 耐震において耐震基準・非木造建物・免震建物への過信がある

- 実効性のある耐震化のためには、耐震性能を把握し、地盤のことも考えた適切な耐震化と耐震化して被害を受ける前提での備えが大切