今回のテーマは年齢と災害耐性ですが、災害耐性つまり災害への強さと年齢には少なからず関係があり高齢になるに従ってそれは顕著になります。

いま日本では高齢化が大きな社会問題になっていますが、災害という観点で年齢との関わりについて考えてみます。

年齢による災害耐性への影響

個人差はありますが一般に年齢によって体力や運動能力、経済力などが変化し、特に体力や運動能力は高齢になると著しく低下してしまいます。

あなたがいつ災害に遭うかは誰にもわかりませんが、災害に見舞われた時のあなたの体力や運動能力、経済力によって被害の大きさや復旧までの難易度が変わります。

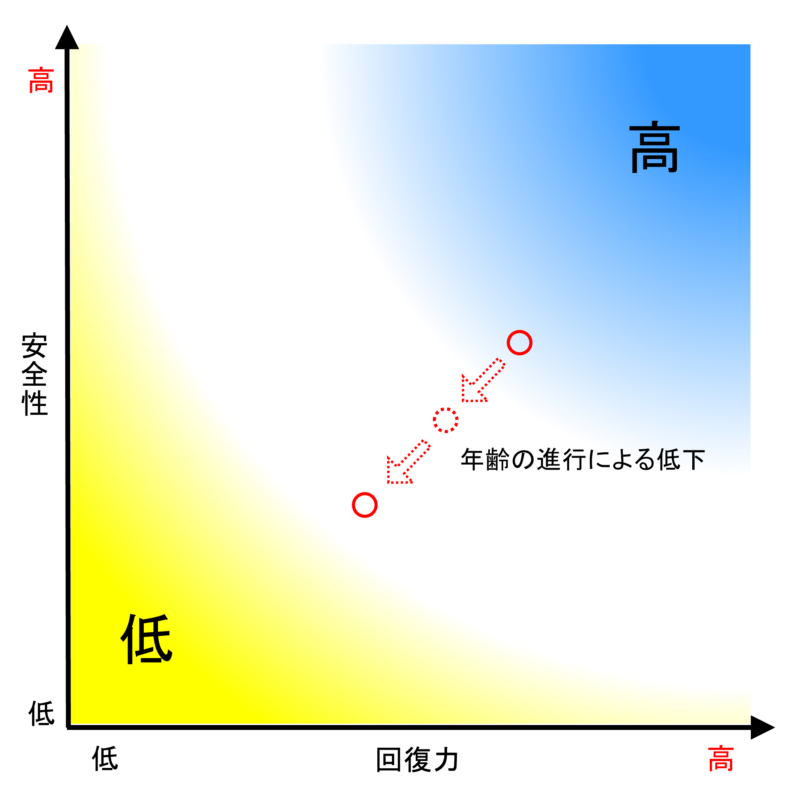

災害への強さを表す災害耐性は安全性と回復力で構成されていますので、年齢の変化によってどのような影響があるかみてみましょう。

安全性への影響

厳密には災害に対する安全性は「生命の安全性」と「資産の安全性」の二つがあり、年齢の変化に直接関わるのは「生命の安全性」ですが、「資産の安全性」も間接的に関係しています。

災害に遭った時、あなたの生命を守るには以下の二つが不可欠ですが、これに大きく関係するのが体力や運動能力になります。

- 災害の力に耐えられる

- 迅速に避難できる

体力も運動能力も自信のある方は心配はないでしょうが、特に運動習慣がない方などはご自身の体力や運動能力がどれほど変化しているのわかるでしょうか。

誰しも考えたくはないでしょうが、災害という最悪の局面であなたの生命を守る体力や運動能力があるのかこの機会に考えてみてください。

耐力への影響

まず生命の安全は災害に遭った場所や建物の安全性(=資産の安全性)に左右されます。

危険な場所や建物で災害に遭った場合、あなたの生命が脅かされます。

例えば突然地震に見舞われると、家具が倒れてくる、ガラスが頭上から落ちてくる、閉じ込められる、建物が崩れるなどの事態が起こりえます。

その時、あなたは倒れてくる家具に耐えられますか、落ちてくるガラスをよけられますか、閉じ込められた場所から脱出できますか。

運不運もありますが、体力や運動能力が劣っていればケガをしたり、骨折したり、最悪の場合は死亡という可能性も高まります

安全なところであれば災害の力が及ばないため体力や運動能力は問われませんが、安全でない場所ではそうはいかないため年齢による影響は無視できません。

災害にいつどこで遭うのかわからないのですから、この現実はしっかり受け止めてください。

避難への影響

また災害の危険を警報などで事前に知ることができても、すみやかに避難できなければあなたの生命が脅かされます。

津波警報が発令されて津波が到達するまでに、あなたは安全な場所に速やかに避難できますか。川の上流で土石流が発生したときにあなたは速やかに避難できますか。

避難するために特別な体力や特殊な運動能力が求められるわけではありませんが、一般的に体力や運動能力は20歳前後でピークを迎え徐々に低下し、高齢になると一気に低下してしまいます。

つまり高齢になるに従って避難が困難になり、安全性が低下してしまうということです。

回復力への影響

災害に遭って元の生活に戻るためには、「避難生活」と「生活再建」という大きな局面がありますが、これには以下の二つがポイントになり年齢の変化もこれに関わってきます。

- 快適な避難生活

- 十分な資金、返済能力

避難生活への影響

まず避難生活ですが、在宅避難であれ避難所であれ避難生活では避難者に何らかの負荷がかかってしまいます。

停電のために冷暖房が効かず暑さや寒さに耐えなければいけなかったり、水を十分に使えない場合は入浴できなかったりトイレが使用できなかったりもします。

また避難所では体育館等の広い場所で大勢の避難者と一緒に避難生活をおくるため、プライバシーの確保が難しく他人の視線や音や匂いなど心理的な負担も多くなります。

一方マンション等での在宅避難では停電によってエレベーターを使用できないため、水や食料の運搬に毎日階段を昇降しなければならず、特に高層階では体力的にも相当厳しくなってしまいます。

このように避難生活では、体力面や健康面、また心理面や衛生面でも避難者に負荷がかかり、高齢者にとっては厳しいものになってしまいます。

過去には災害を直接の原因として死亡した方より、災害後に間接的な要因で死亡されたの方が多いケースもあり、快適な避難生活おくることは簡単ではありません。

生活再建への影響

次に生活再建についてですが、これは経済力そのものです。

生活再建においてキーになるのは住宅ですが、もし災害で住宅が全壊してしまった場合、住宅を再建するための資産が十分にあるか、あるいは融資を受けても十分返済できるのであれば問題はありません。

しかし「被災住宅再建シミュレーションその1、その2」でもお伝えしたとおり、融資を受けたにしても年収によって融資額の限度があったり年齢による返済期限があったりして、年齢によって融資が厳しくなったり返済が厳しくなったりします。

被災住宅再建シミュレーションでの想定では55歳から厳しくなってきますが、損害保険の有無や保有資産や融資額で異なってくるため一概には言えないものの、高齢とは言えない定年前であっても条件しだいでは苦しくなってしまう場合があります。

また退職金などの資産があってもそれが老後の生活のための資金であれば、それを住宅再建のために使うことでその後の生活を大きく見直さなければならないということもあります。

災害耐性は変動する

安全性と回復力が年齢によって変化することで、災害耐性も変わります。

住む場所も住宅も以前と変わりなく、また仕事も変わらなくても災害への強さつまり災害耐性は変動する可能性があるということになります。

これが意味するのはとても重要なことです。

例えば災害のことを考えて安全な場所で、無理なくローン返済ができるようマイホームを購入したにもかかわらず、年齢を重ねると購入当時よりも実は災害に弱くなってしまっていた。

つまり災害耐性が低くなっていたということがあるということです。

誰しも災害に遭うことなど考えたくありませんが、マイホームを持つなら年齢を重ねても安心して暮らせる家を持ちたいと思うでしょう。

高齢になって足腰が悪くなったらバリアフリーに改装すればとは考えていても、年を取ると災害に対する安全性が下がり、元の生活に戻るための回復力も低下する可能性があることなどなかなか想像できません。

私はここに災害対策の難しさがあると思っています。

自分は災害に遭わないと思っていてもやはり危険な場所は避けたいものです。

しかしその時は安全だと思っていたところや建物が自分が年を取るとそうでなくなったり、年を取ってから災害に遭うと元の生活に戻ることが難しくなることなど考える方は多くはないはずです。

安全性や回復力は年齢が進むにしたがって低下する可能性があるということは、人生100年時代の現代において、決して無視できないことではないでしょうか。

なぜなら長く生きれば生きるほど、災害に遭う可能性は高くなるのですから。

対策

ここでは年齢による安全性や回復力の低下、つまり災害耐性の低下に対する対策を考えてみます。

安全性を高めるには

災害に対する安全性ついては、年齢による体力や運動能力の低下や健康面の不安などに対応するため以下のような対策がありますが、基本的にはリスク対策におけるリスク回避とリスク予防を高めることになります。

- 高齢になっても安全な住宅を選ぶ

- 改装などで住居の安全性を高める

- 安全性の高い住居に移転する

高齢になっても安全な住宅を選ぶ(リスク回避・リスク予防)

マイホームが一生に一度の買い物なら、購入の際にあなたやあなたのご家族が将来ご高齢になっても安全に暮らせる住宅を選ぶべきです。

購入時にはあなたもご家族もいざという時には避難すればいいと思っていても、高齢になって足腰が弱くなれば速やかな避難は難しくなるのです。

特に津波の危険性がある地域など災害が押し迫った時に避難することを前提にしている場合、迅速な避難が出来ないことを前提にしてむしろ避難しなくてもよい安全性の高い住宅を選ぶべきです。

改装などで住居の安全性を高める(リスク予防)

旧耐震や新耐震でも地盤の弱いところに建てたマイホームの場合は、耐震補強することによって安全性を高めることができます。

地域によっては耐震診断や耐震補強にかかる費用の一部を補助する自治体もありますので、これらの制度を利用して安全性と高めることができます。

また耐震補強によって液状化で建物が沈下した際でも、建物が壊れにくくすることもできます。

また家具の転倒防止は旧耐震、新耐震、耐震補強の有無にかかわらず必須ですので、特に高齢になった場合にはより徹底してください。

安全性の高い住居に移転する(リスク回避・リスク予防)

これは主に賃貸住宅の方になりますが、住宅を選ぶ際には災害への安全性を条件に入れて賃貸住宅を選び、もしその住宅があなたの年齢に応じた安全性を確保することが難しくなるようなら、より安全性の高い住宅に移っていくべきです。

ライフスタイルに応じて住まいを変えるように、年齢による体力や健康面に応じて住まいを変えることも視野に入れてください。

またマイホームの方でも、家族構成の変化だけでなく年齢による体力や健康面の変化に対応しやすいよう、安全性の高い住宅に移転することも考えるべきです。

不動産に縛られて暮らしにくくなったり、安全性が低下してしまうことは決して望ましいことではありません。

特に高齢になると歳を追うにしたがって体が不自由になって、使いづらくなったり安全でなくなったりします。

思い切ってマイホームを売却して賃貸住宅に移るという選択肢もありますが、これは回復力を高める上でも考えられる対策の一つになります。

回復力を高めるには

災害に対する回復力については、年齢による避難生活や生活再建への影響に対応するために以下のよう対策があります。

基本的にはリスク対策におけるリスク移転とリスク保有を高めることになりますが、高い回復力を必要としないよう被害を軽減することも大切です。

- 避難生活の負荷を軽減する

- 自己資金を増やす

- 損害保険や共済に加入する

- 住まいの安全性を高める

- 保有資産を賃借に変更する

避難生活の負荷を軽減する

災害対策としてほとんどの方が真っ先に考える避難生活については、食料や水の備蓄、電池やトイレなどの必要なものについて多くの情報を入手することはできますが、在宅避難と避難所では全く環境が異なります。

在宅避難の場合

在宅避難ができるということはライフラインが途絶えていても住宅には大きな被害がないわけですから、一定期間の不便を我慢すれば避難生活は解消できます。

必要なことは食べることや衛生面ですから、ご家族や住宅の状況を踏まえて具体的に考えることができます。

例えば以下のようなものの中で避難生活で必要と思われる優先順位の高いものから準備してみてください。

- 電気:ソーラー発電、発電機、電気自動車、電池、バッテリー

- 水:備蓄、井戸、浄水装置

- ガス:カセットボンベ

- トイレ:簡易トイレ

<トレイは重要> 後回しにされがちですが、トイレはとても大切です。 水が使えない状況でも衛生面を保つ必要がありますので、水や食料の備蓄と同じくらい重要な位置づけになるとお考え下さい。 一日に利用するトイレの回数とトイレを使用できない期間を考えれば、簡易トイレを利用する回数は何回や何十回ではなく何百回だということをが判っていただけると思います。

避難所の場合

避難所での避難の場合は、住宅が被災して戻れないわけですから、ライフラインが復活しても新しい住まいを確保できるまで長期間に渡って避難生活を送る可能性があります。

よく勘違いされている方がいらっしゃいますが、避難所は避難者による自主運営です。

行政の職員やボランティアの方はあくまでサポートであって、主体は避難者であり避難者が協力して運営しなければなりませんので、避難所に行って黙って座っていれば面倒見てくれるとは思わないでください。

また身一つで避難所に行けばいいということではありません。避難所には何でも揃っているわけではありませんので、避難所で過ごすための最低限の衣服や寝具、医薬品や当面の生活に必要な物品はすぐに持ち出せるようにしておいてください。

特に高齢者の場合は健康面で配慮しなければならないことが多く、特に病気の方や日常的に医療機器が必要な方などは避難所での生活をしっかり想定しておくべきです。

避難所運営の訓練を定期的に実施しているところでは、訓練を積み重ねることによっていろんな問題点が明らかになったり避難所のイメージも周辺住民の方に共有化されて、各自が事前に準備しなければいけないことも想定しやすくなると言えます。

しかし事前に避難所と指定されてるところでも収容できる被災者には限度があるため、違う避難所になる可能性はあります。

災害の規模が大きければ大きいほど避難者は多くなるため、結果として避難生活をおくれる避難所は様々で、場合によっては公共の建物のエントランスホールであったり、あるいはテントや車ということも想定しておいてください。

また経済的に余裕のある方は、在宅避難が困難ならホテルや旅館という選択肢もありますが、特に大きな災害の場合は被災直後に速やかに確保する必要があります。

自己資金を増やす(リスク保有)

被害に遭った住宅を再建したり、家財を購入するための資金が十分にあれば生活再建のハードルは下がります。

しかし住宅ローンでマイホームを購入された方がまた住宅を再建できるだけの資金を持つことは容易なことではありませんので、不足分は損害保険や共済あるいは融資を受けて賄う必要があります。

損害保険や共済に加入する(リスク移転)

「損害保険・共済(地震)」でお伝えしたとおり、生活に不可欠な建物や家財に損害保険や共済に加入していれば、もし被害に遭っても保険金や共済金で被害を賄うことができます。

ただし地震の被害を補償する損害保険(地震保険)や共済では損害を100%賄うことはできないため、自己資金や融資で不足分を補うことになりますが、一部の損害保険会社で扱っている地震危険等を上乗せで補償を受けられる商品に加入することで対応することもできます。

住まいの安全性を高める(リスク回避・リスク予防)

住まいの安全性を高めて被害が発生しにくくすることによって、高い回復力を持っていなくても生活再建できるようにすることができます。

地震であれば耐震基準以上の耐震性能を持つ住宅や火災に強い住宅ということになります。

また津波や土砂災害、水害などについてはハザードマップを参考にして危険性のない地域に住むことで安全性を確保することもできます。

住宅を所有から賃借に変更する(リスク移転)

災害で今お住まいのマイホームが大きな被害を受けて再建するためには、自己資金や損害保険・共済あるいは融資で対応することになりますが、その住宅が賃貸物件であればそのような心配は不要です。

不動産である住宅を所有しているから生活再建のためには住宅の損害を賄う必要がありますが、これが賃貸住宅の場合は不要になり、高い回復力を必要としません。

マイホームを売却して安全性の高い賃貸物件に移るとか、あるいは最近よく耳にするリースバックを使って売却後もそのまま賃貸として住み続けるという方法もあります。

当然、毎月の賃料等は発生しますが、住宅の売却益を賃料に充当することを前提にして、税金や維持費あるいは保険料が軽減されることなども踏まえて収支を検討する価値はあると思います。

ちなみにリースバックと混同されるリバースモーゲージは、マイホームを所有したまま住宅を担保にして融資を受けるためリスクは移転されないため注意が必要です。

一生の買い物のマイホームを手放すなどとんでもない、どうしても必要なら災害に遭ってから売却して賃貸に住めばよいとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、被災した地域の被災物件に買い手が簡単に見つかるか疑問です。

不動産の売買は縁もので、いい物件ならタイミングさえ合えばあっという間に決まりますが、そうでなければ簡単に決まるものではありません。

ましてや被災してまだ復興のめども立たない段階で簡単に買い手がつくとは思えません。

年齢によってライフスタイルの変化や住宅に不安があるのなら、いいタイミングで手放すことは決して無謀なことではなく、むしろ不動産に縛られてみなさんや皆さんのご家族にとって安心して暮らせる選択肢をなくしてしまうことのほうが私は問題ではないかと考えています。

ただし賃貸住宅で気を付けなければならないが、高齢になればなるほど契約が困難になります。

もし賃貸住宅をとお考えの方は早めに早めに検討されることをおすすめします。

これから住まいを考える方へ

これからマイホームなどの住まいを考えるみなさんは、今が最大のチャンスです。

年齢を重ねても安全性や回復力を高めることは簡単なことではありませんので、スタートの段階でみなさんのライフスタイルやライフイベントをしっかり考えて、年を取っても安全で快適に暮らせるよう対策をたてられる絶好の機会ということになります。

例えば日本全体で人口が減少するなか、不動産が余ってくることは容易に想像がつきます。

そんな中で何がなんでもマイホームを持つことがベストな選択でしょうか。

またデジタル化がさらに進めば、職場が接近している必要性も低くなります。

つまり住まい選びの選択肢が増えるわけですから、あなたや将来のあなたにとっていろんな可能性を考えるべきだと思います。

マイホームか賃貸かどちらがいいのか良く話題にのぼりますが、確かにローン返済と賃料を比較することは大切ですし、資産としての住宅の価値も否定しません。

しかしその資産である住宅が災害で被害を被ってしまうと、資産が逆に大きな負担になってしまうことも理解しておいてください。

まとめ

今回、災害耐性と年齢というテーマを取り上げましたが、加齢による体力や運土能力の低下だけでなく健康面での不安要素、さらに経済力の変化などいろんな要素が災害への強さに関わります。

ご家族単位で考えると、年齢の影響を受ける経済力については世帯主をベースにすれば良いのですが、体力や健康面ではご家族の一番ご高齢の方をベースに考えなければいけません。

いずれにしても災害への強さ(=災害耐性)は年齢によって変化するという前提で、以下のような考え方で災害に向き合ってください。

- 災害で避難する必要のない安全性の高い住宅

- 災害によって一時的に避難しても被害がない安全性の高い住宅

- 早めに安全性と回復力を低下させない(高める)対策