今回は大きな地震が発生した際に地表面から水や砂が吹き上がったり、地上の建物や構造物が沈下したり地中の構造物が浮き上がったりする液状化とその対策についてです。

液状化とは、締め固められていないゆるく堆積した砂などの地盤が強い地震動を受けて、地盤自体が液体状になることです。(参照:液状化現象)

液状化は地震によって発生しますが、事前に地形や地盤のことを知ることで有効な対策をとることができますので、ぜひ参考にしてください。

<参考> 住まいづくり支援建築会議による「液状化被害の基礎知識」において液状化に関する情報が開示されていますので、ご参照ください。

液状化によって生じる現象

地盤が液状化すると噴水や噴砂、沈下や傾斜、浮き上がり、側方流動などの現象が発生します。

噴水・噴砂

噴水や噴砂とは液状化によって地下水が水や砂を地表面に噴き上げる現象です。

長い場合は数分や数十分続くこともあり、噴き上がった地下水で冠水したり、大きく噴き上がった砂が周辺の建物が埋没させてしまうこともあります。

沈下・傾斜

沈下や傾斜とは液状化によって地上にある重い建物や構築物が沈んだり傾いたりする現象です。

また建物や構築物が不均等に沈下(不同沈下)した場合には、建物や構築物が傾くことによって基礎や扉や窓などの開口部や給排水設備に被害が生じる場合がありますが、比較的ゆっくり進むため人命に関わる危険性は低いと言えます。

浮き上がり

浮き上がりとは液状化によって地下にある軽い埋設物やマンホールや浄化槽などが地上に浮き上がる現象です。

道路にあるマンホールが浮上した場合には、交通の障害になったり、地下に埋設されている水道管やガス配管が被害を受けライフラインが断絶する場合もあります。

側方流動

側方流動とは埋立地であったり傾斜や段差のある地形で液状化が起きたときに、地盤が大きく変形し水平方向に移動する現象です。

側方流動が発生すると地中構造物に大きな力が加わるため、例えば杭基礎の場合には杭が破壊されて杭が支えている建物が転倒する危険性があり、非常に大きな被害を与えることがあります。

液状化する条件

液状化の発生には三つの条件が揃う必要があります。

その条件とは①緩く堆積した砂地盤、②浅い地下水位、③大きい地震動・長い地震動の三つです。

緩く堆積した砂地盤

緩く堆積した砂地盤とは以下のような条件の揃った地盤です。

<参考:液状化しない砂地盤> 砂の粒が細かすぎると砂同士に抵抗が生じて液状化が起こりにくく、逆に粒が大きい礫になると水が抜け出しやすくなって振動を受けても水圧が高くならないため液状化しません。

浅い地下水位

液状化は地下水位が浅いほど発生しやすくなりますが、一般的に地下水位が地表面から15mから20m以内で発生する可能性が高まると言われています。

<参考:軽い建物> 戸建て住宅などは液状化の条件の揃った地盤で水位が浅くて液状化したとしても、建物が軽いために被害を受けない場合があります。

大きい地震動・長い地震動

液状化は一般的に震度5以上の地震で発生する可能性があります。また震度5以上でなくても長時間ゆすられるマグニチュードの大きい地震では震度4程度でも発生する可能性があると言われています。

ただし液状化している状態の地盤はその特性から、震度4や震度5、あるいはそれ以上の大きな揺れを受けることはありません。

液状化の不思議:大きく揺れない

地震の初期微動であるP波(縦波)の振動によって地盤が液状化すると地盤は液体の状態となります。

そして通常は初期微動の後に来るS波(横波)によって大きな揺れが引き起こされるはずですが、横波であるS波は液体を伝わらないため、液状化した地盤は大きく揺れることはありません。

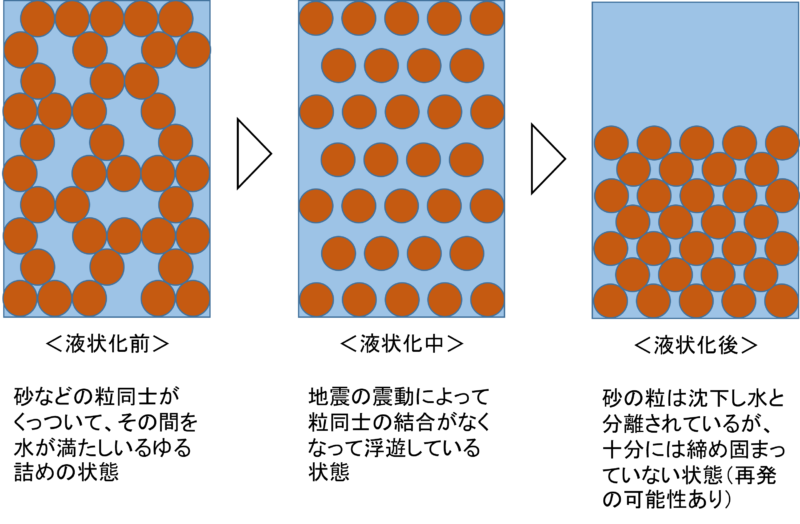

液状化のメカニズム

- 液状化前

砂粒の間には広い隙間があって隙間は水で完全に満たされいますが、粒同士はお互い接触して突っ張りあい全体を支えあっているため、地上の建物や構築物を支えることが出来ます。 - 液状化中

地震の振動(P波)によって砂粒などが繰り返し揺すられると,お互いの支えがしだいにはずれて砂粒同士の接触がなくなり,水圧を高めた水の中にばらばらになって浮いた状態になります。 - 液状化後

水中で浮遊していた砂粒が沈降して砂粒と砂粒の隙間が小さくなり地盤が沈下しますが、十分に締め固めた状態にはなっていません。そのためまたあらたに振動が加わると再び液状化する可能性があります。

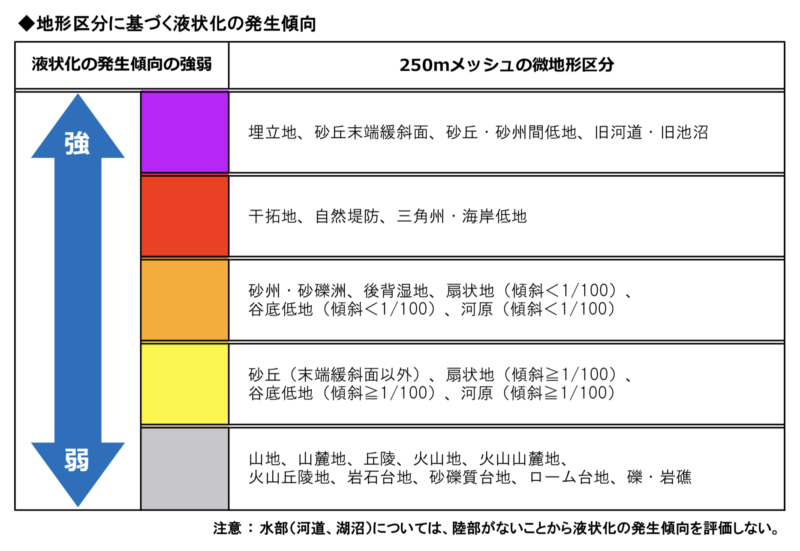

液状化の危険のある地形

液状化の可能性が大きいのは緩く堆積した砂地盤ですが、国土交通省のHPに下の表のような「地形区分に基づく液状化の発生傾向」として地形による液状化の発生し易さが紹介されていますので参考にしてみてください。

こちらの表のとおり液状化の危険性が高い地形は、過去に海や河や池であった埋立地や旧河道や旧池沼、あるいは砂丘い干拓地や自然堤防や河川の扇状地などです。

今お住まいの場所が昔はどうだったのかを知るためには、昔の地形図などでわかるケースもありますが、液状化の危険性は各都道府県が作成しているハザードマップなどで確認するのが一番手早いです。

ただしハザードマップはあくまでもある範囲の地域的傾向を見るためのもので、個々の場所の液状化の危険性を示すものではないということを理解しておいてください。

ちなみに液状化の中でも大きな被害をもたらす側方流動については緩傾斜地や護岸などで危険性が高いと言われています。

液状化の危険性を正確に把握するためにはボーリング調査などで地盤の状況を調べることです。

しかし土地を購入前にボーリング調査などを行うことは出来ないため、ある程度の傾向をハザードマップや地形図や古地図などから把握して土地購入の是非を判断し、購入後にボーリング調査などを行うしかありません。

<参考:過去の地図・航空写真閲覧サービス> 昔の土地の状況を確認するためには過去の地図や航空写真などが必要ですが、最近ではインターネットやスマホのアプリなどで確認できるサービスがありますので、ご覧になってみてください。 ・地図・空中写真・地理調査(リンク先:国土地理院ウェブサイト)

液状化対策

液状化対策としては大きく二つあり、液状化そのものを防止することと液状化の被害を軽減する二つに分類されます。

まず液状化そのものを防止する対策では、液状化する3つの条件のうちの「締まりの緩い砂地盤」と「浅い地下水位」のどちらかを地盤改良によってなくします。

一方、地盤が液状化しても建物などの被害を軽減するためには基礎などの構造物によって液状化の影響を受けないようにします。

液状化を防止(地盤改良)

液状化を防止するための地盤改良としては「砂層を固める」「 砂層をなくす」「地下水をなくす」「噴水・噴砂を防ぐ」「透水性を高める」「地盤の変形を抑制する」などの方法があります。

いずれの方法にも一長一短があるため、地盤改良の方法を選ぶにあたっては地盤の状況や地下水位、あるいは対象となる地域の広さなどを踏まえて選択する必要があります。

砂層を固める

重機で振動をあたえて砂層を締め固めたり薬剤を注入して砂層を固めることで、液状化しにくくすることができます。

砂層をなくす

砂層の砂を取り除いて液状化しにくい土や粗い砂粒などに入れ替えるでことで液状化を防止することができます。

地下水をなくす

地下水をなくすには地下水の流入を止めたり排水する必要があります。

具体的には砂層の間に水が入り込んでいる隙間をセメントなどに置き換えて地下水の流入を止めたり、地下水を排出して地下水位を下げる方法などがあります。

噴水・噴砂を防ぐ

地表面に盛土したり不透水性のシート状物を敷くことで噴水や噴砂を防ぐことができます。

透水性を高める

液状化では地中の水圧が高まることから、透水性の高い砕石等をパイルを打設することで水圧が高まることを防ぎ、液状化を抑制することができます。

地盤の変形を抑制

地盤内に地中壁を作って狭い範囲で囲い込んでしまうことで、地盤の揺れる余地を少なくすることができます。これによって地盤の変形が抑えられ大きな液状化を発生しにくくすることができます。

また側方流動を防止するため、広範囲に杭を打設して地盤の変形を防ぐ方法などもあります。

液状化による被害軽減

地盤を改良できない場合や地盤改良だけでは十分でない場合には、以下のようの対策を講じることで液状化による建物や構築物の被害を軽減させることができます。

基礎の強化

地盤改良が困難な場合や地盤改良だけでは十分な効果が得られない場合は、液状化に強い基礎(杭基礎やベタ基礎)などを施工することが液状化に有効な対策となります。

杭基礎

RC造などの規模の大きい建物は、杭基礎によって建物の荷重を基礎地盤で支えることで液状化による沈下や傾斜を防止することができます。

ただし側方流動が発生した場合は杭基礎が破壊される危険性があるため、その危険性が懸念される場所では単に荷重を支える杭基礎だけでなく、側方流動を抑制するような措置が必要になります。

べた基礎

一般木造住宅では,鉄筋コンクリートのべた基礎により建物を一体化するのが効果のある液状化対策です。

建築物・構築物の強化

液状化によって建築物や構築物が不同沈下すると傾いてしまいます。

傾きが大きくなると鉛直方向の柱などで支えている建築物や構築物の荷重が、通常とは異なる方向に働くため建築物や構築物に損傷が発生する場合があります。

しかし建築物や構築物自体の強度が高ければ、ある程度の傾きなら損傷を免れることもできます。

そのためにも単に現行の新耐震基準(1981年6月以降)を満たしているだけでなく、より建物を強くする(=高耐震化)ことが望ましいと言えます。

一般的に建物の高耐震化というと耐震等級2や3などが代表的ですが、木造建物においては建築基準法施行令の改正によって2000年6月以降は継手等の仕様が強化され、それ以前の新耐震基準の建物より地震に強くなっています。(参考:「新耐震基準とその位置づけ」)

また積雪の多い地域の建物は積雪で重くなった状態でも地震に耐えられるようにそうでない地域より建物が強固になっています。

したがって積雪していない状況ではある意味で高耐震化している建物ともいえます。(参考:「建築基準法と災害」)

地震保険

一般に地震保険では建物や家財の火災保険(主契約)の50%までの保険金額が限度のため、地震による地震動や津波や火災で建物や家財が全損になっても、地震保険金だけで元どおりに復旧することはできません。

参考:「地震保険の損害認定」 「損害保険・共済(地震)」

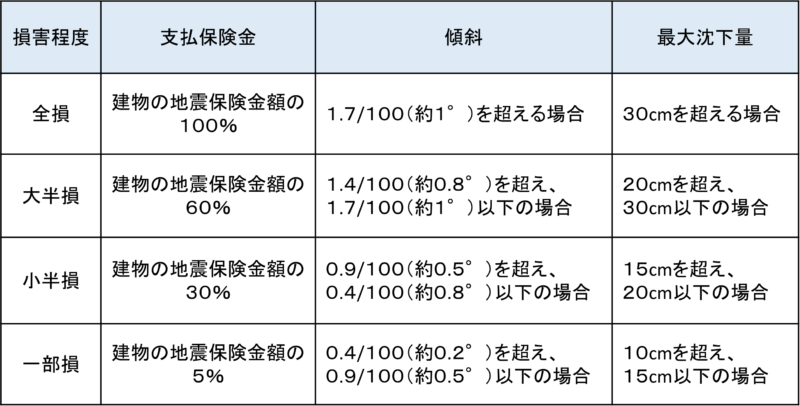

しかし戸建住宅等では地震による液状化で建物が沈下したり不同沈下によって傾斜した場合でも、その復旧費用が地震保険金の範囲内で収まる場合があります。

これは一般的な戸建住宅では液状化で建物が沈下したり不同沈下によって傾斜した場合でも、その復旧費等は数百万円から1千万円程度になるケースが多いためです。

例えば液状化による沈下や不同沈下による傾斜が地震保険に損害程度の「全損」に該当した場合、建物の主契約の火災保険の保険金額が2000万円なら地震保険では1000万円の保険金額で加入できます。

全損になった場合には1000万円の地震保険金を受け取ることができるため、一般的な復旧費用は地震保険金だけで賄える計算になります。

参考までに地震保険において木造建物が液状化により沈下や傾斜した場合の損害認定について一覧で抜粋しましたので、全損や大半損などの認定基準や支払保険金をご参照ください。

ここでは建物が傾斜しても大きな損傷を被っていないことを前提としているため、先程の「建築物・構築物対策」でご紹介したとおり建物を強固にしておく必要があります。

液状化による被害に対して地震保険だけですべて対応できるわけではなく、敷地の状況によって復旧費用は変動します。

また建物に被害があるならさらに費用が掛かりますが、同じ全損でも液状化の場合には自己負担なく復旧できるケースがありますので、特に液状化が懸念される地域では地震保険は有効な対策といえます。

<参考:復旧方法> 液状化により沈下したり傾斜した建物の復旧方法にはいくつかの工法があり、戸建住宅の場合は建物をジャッキアップして地盤を修復したり補強したうえで建物や配管の損傷を修理します。 一方、大規模な建物の場合は杭基礎が施工されているため建物本体が大きな被害を受ける可能性は低く、地盤との段差の解消や外構部分やライフラインの修理がメインになります。 ただし液状化によって側方流動が発生した場合は、広範囲にわたって地盤の変形や移動、建物の転倒や杭基礎の損傷などの大きな被害も生じるため、大規模な復旧工事が必要になります。

まとめ

今回は液状化とその対策について取り上げましたが、普段目にすることのない地下のことですから、なかなかイメージが湧きにくく液状化のメカニズムも分かりにくいと思います。

液状化する土地を避けることができればそれに越したことはありませんが、狭い国土の日本ではなかなか難しいといえます。

むしろ液状化の危険性を正しく把握して、適切な対策をとっていただくのが一番ではないかと思います。

また液状化だけでなく津波や地震火災や土砂崩れの危険性も高い場合には、これらは人命に直結する可能性も被害が大きくなる可能性も高いため、優先度は液状化より高くなりますので注意してください。

最後に今回の内容をまとめましたのでご確認ください。

- ハザードマップや古地図などから液状化の危険性の高い地形を避け、液状化が懸念される場合は地盤調査を行う

- 液状化の危険性が高い場合は地盤改良や基礎・建物などでの対策を行う

- 液状化の被害を被っても負担を軽減するためには地震保険が有効