物騒なタイトルで申し訳ありませんが、恐らく大半の方が大地震で「自分が死ぬ」ことなど考えたことはないのでしょうか。

考えたことがないというより、考えたくないのではとも思われますが、今回はあえてこのタブーのようなテーマをお伝えします。

一番大切なこと

災害対策にどんなことをされてますかと伺うと、ほとんどの方から「食料と水を備蓄してます」「乾電池やスマホのバッテリーを用意してます」と返ってきますが、本当にそれだけでいいんでしょうか。

災害で死ぬことは考えてない?

あえて触れないようにされてるのか、あるいは考えたくないのかは分かりませんが、大半の方が災害でご自身が危険な目に遭うことを想定してないように思われます。

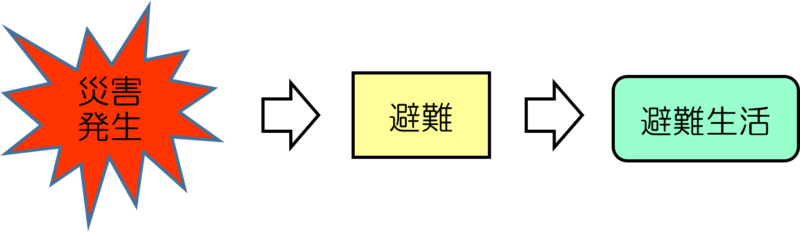

おそらく災害が発生して避難するまで、図1のようなイメージを持たれてるのではないでしょうか。

災害が発生したら安全なところに避難して避難生活を送るということを前提にされているんでしょうが、一番大切で肝心なところが抜けています。

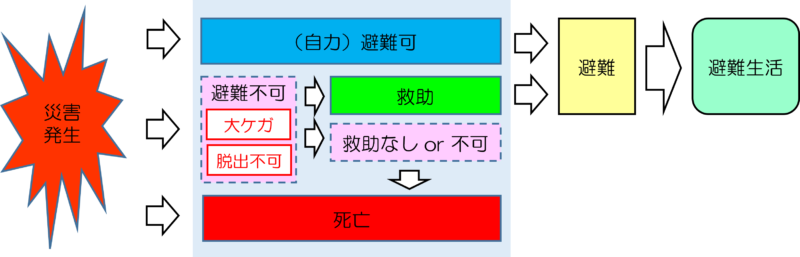

それは災害に遭って生死はどうなのか、また避難できる状況にあるかということです。(図2参照)

災害に遭っても自力で避難できる方は安全なところへ避難できます。

しかし大ケガを負ったりあるいは閉じ込められたりして自力ではどうすることも出来ない場合、ひたすら救助を待つか救助を求めるしかありません。

そしてもし救助に来てくれなかったり救助できないような場合には、二次災害に遭ったり救助されずに死亡ということもあります。

また災害によって直接死亡することもあり得ます。

以前の「学生の皆さんが選んではいけない借家」でお伝えしたとおり、避難できるかどうかというのはとても大きな意味を持ちます。

誰しも考えたくはないことでしょうが、あえて「災害で死ぬかもしれない」「救助されないかもしれない」ということに向き合っていただきたいと考えています。

自然災害より交通事故の方が怖い?

タイトルを『「死なない」方法』や『「死なない」ために』ではなく、『「死なない」努力』としたのは、この日本では「普通に暮らしていれば災害で死ぬことはない」と思われているのではないかと危惧しているからです。

日本人の死因は疾病によるものが大半を占め、交通事故などの不慮の事故は数%程度です。

しかし割合が低いからと言って交通事故を軽視するようなことはなく、誰しも車の運転や道路の横断では事故に遭わないように注意するのではないでしょうか。

確かに交通事故の場合は加害者になることもあるため、注意するレベルが高くなるのは当然ですが、自然災害はというとおそらくいつ来るかもわからない自然災害に四六時中気を張るのは・・というところでしょうか。

自然災害・交通事故・労働災害の比較

これは過去10年間の自然災害・交通事故・労働災害の死者数を比較してみたものですが、興味深いことがわかります。

年間平均の死者数でみると、交通事故3,893人に次いで自然災害2,446人、そして労働災害963人ですが、大きな自然災害が発生した2011年を除けば自然災害による死者は200人前後と少なくなります。

しかし100~150年周期で発生する南海トラフ地震では20~30万人の死者が想定されており、これ以外にも首都圏直下型地震など多数の死者が想定されていることから、これからの100年では自然災害による死者数は交通事故とさほど変わらない可能性があります。

また交通事故や労働災害については年々安全面が強化され、減少こそすれ大きく増加する可能性は低いため、不慮の事故としては自然災害を最も警戒すべきなのです。

自然災害への意識改革

ではみなさんは交通事故より自然災害に対して高い意識で注意を払ってらっしゃるでしょうか。

自然災害に対しては「普通に暮らしていれば・・・」ではなく、ご自身の生活の中での危険度を考えて『死なないための努力』が必要なのではないでしょうか。

しかし残念ながら大半の方にとって災害対策というと「避難生活」に関するものがメインで、次が「避難」そのもの、その次が耐震化などの「安全対策」が位置付けられているようにしか思えません。

確かに避難生活で不幸にも亡くなってしまう災害関連死も問題になっていますが、避難生活という人間が運営することなので原因となる問題点を改善することができます。

しかし災害で直接亡くなる原因はわかっていても改善することは容易なことではありません。それは家の耐震化が問題とわかっていても、「自分は大丈夫だろう」と耐震工事をしないことからも明らかです。

ではどうすればいいのでしょうか。

私は「自然災害で死ぬかしれない」と思うことからはじめ、死なないためには「何をすればいいのか」「何をしなければいけないのか」を本気で考えそして実行する『努力』が必要だと思っています。

「死なないため」に最低限必要なこと

自然災害にどこでどんな状況で遭うかわかりませんので、自宅だけでなく職場や学校、ショッピングモール、地下街、エレベーターの中、電車や車の中などいろんな状況を想定する必要があります。

ご自身の生活や活動の場面を思い浮かべて、それぞれの場面で突然災害に遭った場合にどうなるかということを想像して、そして死なないために必要なことを考えてみてください。

ご自宅の場合はある程度対応できますが、それ以外ではご自身の力でできることは限りがありますので、まずはご自身でできることから実行してみてください。

ご自宅であれば建物の耐震化や家具転倒防止、避難するための梯子やロープやバール等ご自宅の状況に合わせて考えることが必要です。

安全のためだからと言って外出の際にいつもヘルメットを被っていくことはできないでしょうが、職場等で災害の際に何が危険なのか、それに対する対策にどんなことができるのかと考えることはとても大切です。

それが職場の安全対策につながれば多くの人の命を救うことにも繋がれば理想的ですが、すべての方共通で必要なことを次にご紹介します。

すべての人にとって必要なこと

すべての方にとって自然災害で死なないために最低限必要なのものは以下の四つです。

自宅の耐震化などは時間がかかるでしょうが、それ以外はすぐにでもできるはずですので、ぜひ実行してください。

- 自宅の耐震化

- 自宅の家具転倒防止

- 災害救助笛

- 緊急連絡カード

自宅

建物耐震化

地震で建物が倒壊しなければ避難することができますので、新耐震基準の建物に住むことは必須です。

もし地盤が柔らかいところなら耐震等級2や3が望ましいですが、いずれにしても旧耐震基準の建物は地震で倒壊して死亡したり避難できなくなる可能性が高くなるため駄目です。

しかしどうしても旧耐震基準の建物に住む場合は「耐震シェルター」を設置して、身の安全を確保できるようにしてください。

家具の転倒防止

家具の転倒防止については、新耐震基準でも旧耐震基準でも免震の建物でも必須です。

大きな地震の揺れでは家具は凶器になります。

「転倒してきた家具に押しつぶされて身動きが取れなくなる ケガをする 死亡する」「置物が頭に当たり大ケガをする 気を失う」などなど危険だらけです。

地震に強い新耐震の建物であっても建物は揺れるため家具の転倒防止は必要ですし、揺れないと言われている免震建物でも、長周期地震動や長周期パルス等では建物が揺れる場合がありますので。

やはり家具の転倒防止は必須です。

<参考> 東京消防庁ホームページに「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」が掲載されており、詳しく解説されていますので、ご参照ください。

外出の際

災害救助笛

災害救助笛は閉じ込められたり身動きができない時に笛を吹いて、生存と居場所を知らせることができます。

良く聞こえる音が必要ですからスマホなどでも代用できますが、緊急時においては複数の手段を持つことに越したことはありません。

災害救助笛はホームセンターなどで安いものなら数百円で買えますので、キーホルダーやスマホなどにぶら下げて外出の際は身につけておいてください。

ちなみに私は首からぶら下げてますが、ぶら下げられる持ち物には全てぶら下げるという猛者もいらっしゃいます。

〈災害救助笛を選ぶ際にはの注意点〉 ・笛の音が大きい方が良い ・「緊急連絡カード」を入れられるのがベター

緊急連絡カード

緊急連絡カードは救助された際に、緊急連絡や治療に必要な情報を知らせるもので、「氏名」「生年月日」「性別」「血液型」「緊急連絡先」「住所」「健康保険証情報」「医療情報」などが記入できるようになっています。(図4参照)

災害救助笛に入れたり、名刺入れやパスケースに入れておくことで緊急時に備えることができます。

参考までにひな形を添付しておきますので必要な方はダウンロードしてご使用ください。

まとめ

災害対策で一番大切なのは「生命を守る」ことです。そして次は「元の生活に戻る」ことです。

自然災害で「死なない」ためには、自然災害で「死ぬかもしれない」という前提にたって、ご自身の自宅や職場などの活動する場の危険性に応じた対策を講じることが大切です。

むやみに危機感をあおるのはよくありませんが、ご自身で大きな負担を伴うことなく出来ることもありますから、まずはそこから災害対策を見直して「生命を守る」・「死なない」努力をしてください。