私たちは地震に遭うとTVやインターネット等で、気象庁が発表する「震度」や「震源地」「マグニチュード」などを確認します。

そして「震度が大きかったから・・」「震源に近かったから・・」「マグニチュードが大きかったから・・」などと実際の揺れや被害と照らし合わせます。

しかしはたしてこれらだけで地震の被害を説明することは出来るのでしょうか。

「思ったより被害が少なかった・・」あるいはその逆の場合もありますので、今回は皆さんが最も気にされる「震度」と地震の被害との関係についてお話します。

「震度」とは

「震度」とはある場所における地震の揺れの強弱の程度を表すもので、地震発生直後の気象庁の発表によって知ることができます。

現在、「震度」は全国の震度観測点(4,379箇所:2022年2月24日時点)に設置されている「計測震度計」によって自動的に観測されますが、1996年3月以前は人間が体感や周囲の建物の状況などから判定していました。

そのため現在の「震度」は「計測震度」と呼ばれています。

ちなみに気象庁が発表している「震度」は、地表や低層建物の1階に設置されている「計測震度計」で観測されたものですので、当然、建物の高層階では異なる揺れとなります。

<震度観測点> 気象庁・地方公共団体・(独)防災科学技術研究所が全国各地に設置しており、気象庁HPに掲載されています。 ・気象庁震度観測点一覧表 ・震度観測点マップ

震度階級

現在、「震度」は震度0から震度7までの10段階の「震度階級」で表されますが、1884年の4階級(微・弱・強・烈)からはじまり現在の10階級に至っています。(表1参照)

ちなみに現在の最大の揺れである震度7は1996年4月に「計測震度」が導入される前は、地震の後に現地の建物の被害状況を調査して判定していました。

これらの「震度階級」の変遷については気象庁の「気象庁震度階の変遷と震度階級関連解説表の比較」に詳しく解説されていますのでご参照ください。

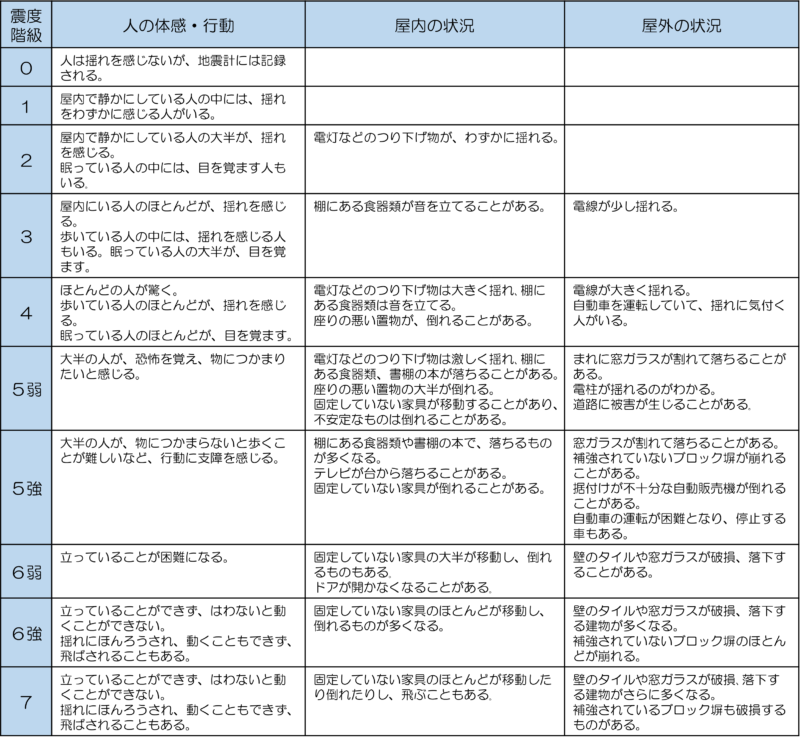

震度階級と揺れの関係についても気象庁HPで詳しく説明されていますが、揺れによる震度階級ごとの「人の体感・行動」「屋内の状況」「屋外の状況」などを抜粋したのが以下の表です。

また前出の気象庁の「気象庁震度階の変遷と震度階級関連解説表の比較」では震度階級と木造建物や鉄筋コンクリート建物の被害との関係も詳しく解説されています。

このように「震度」は体感や周囲の被害の状況を表した分かりやす指標です。

そしてこれを利用して過去の地震の震度を推測することも行われています。

いわゆる「歴史地震」という分野ですが、幸いにも日本には貴重な古文書が各地に残っているため、そこに記載されている地震に関する記載から過去の地震の震度や規模を推測して、地震研究に活かされています。

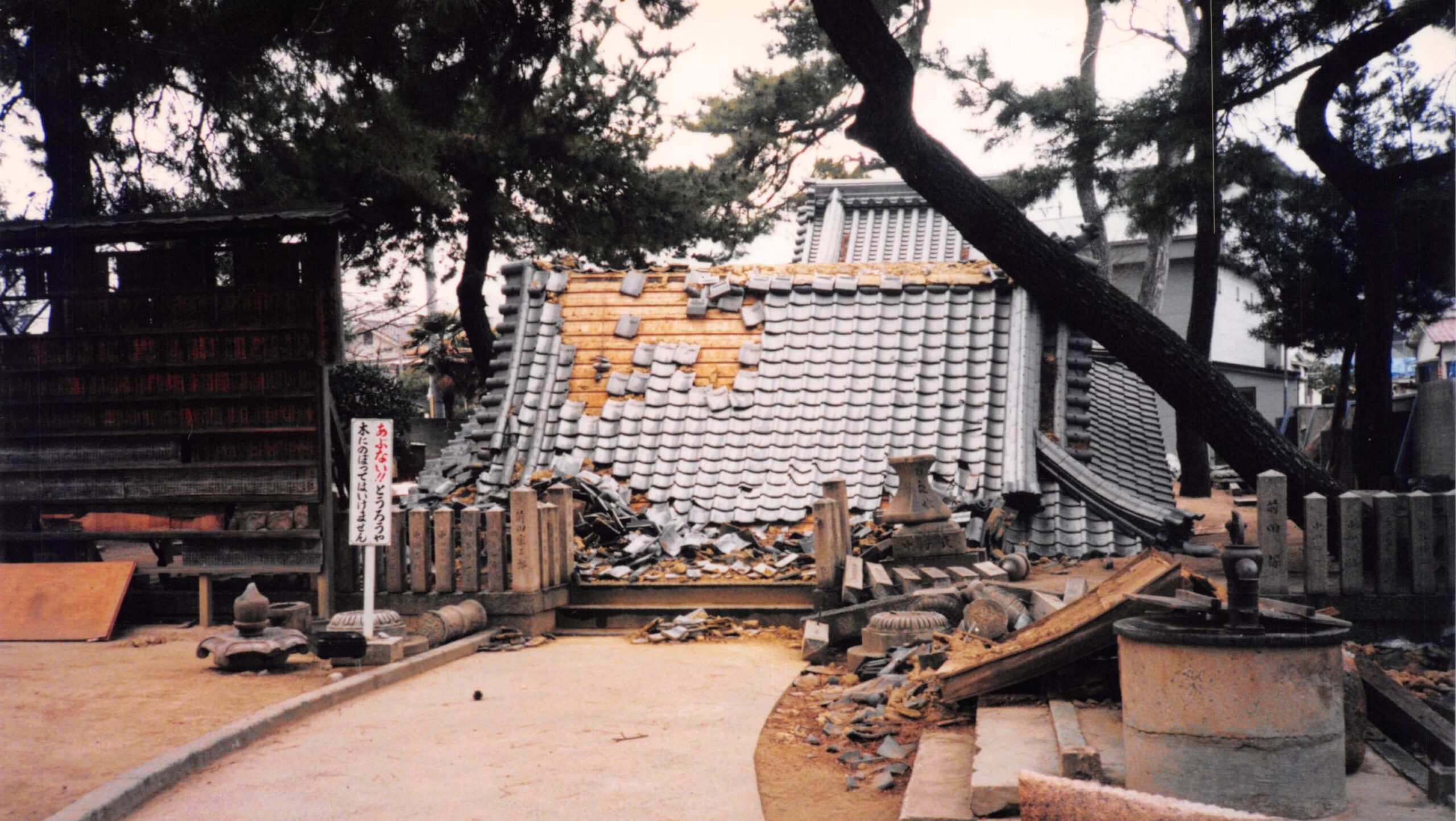

<古文書からの震度推定の一例> ・震度5強:「石灯籠はほとんど倒れる」「寺の鐘が激しく動く」 ・震度6:「地面に無数の亀裂が生じる」「落下する寺の鐘もある」「倒れる寺社も少しある」 ・震度7:「かなりの寺社が倒壊する」「かなりの土蔵が倒れる」

計測震度の算出方法

現在「震度階級」は震度観測点に設置されている「計測震度計」から自動的に観測されますので、その算出方法についてご紹介しますが、少し難しのでポイントだけピックアップします。

【参考】気象庁HP「計測震度の算出方法」参照

- 計測震度計で観測した地震波の加速度(3方向:南北・東西・上下)を変換し、地震波の周期による影響を補正してさらに変換した3方向の加速度の波形を一つの波形に合成する。

- 合成した加速度の波形から絶対値「a」以上となる時間が0.3秒となる「a」を求める。

(注:「a(単位:gal)」は最大加速度ではありませんので注意してください) - この「a」を所定の式(計測震度=2log a+0.94)に参入して計測震度を求め、その計測震度に該当する震度階級が確定する。

震度階級と計測震度、そのベースとなる加速度「a」の関係を表した表2をご参照ください。

加速度=力となりますが、計測震度のベースとなる加速度「a」は地震波の最大加速度ではありませんので、瞬間的にはこれ以上の加速度が生じ、地面の上に建つ建物にはそれ以上の加速度(=力)が加わることになります。

重力加速度は980galですから震度7では「a」は602.56gal以上となるため、最低でも重力加速度の60%近い加速度が建物に加わることになります。

またこの震度階級と加速度「a」との関係から加速度「a」が2倍になると震度階級は0.5上がることがわかります。

例えば震度5弱は5強、5強は6弱、6弱は6強、6強は7になります。

加速度(=力)が2倍になるには地震の規模が大きくならなければと思われるかも知れませんが、地盤が柔らかければ周囲の地盤の固いところより加速度が2倍になるケースがあります。

この地盤に関することはあらためて取り上げますが、地盤の柔らかいところの震度が大きくなることはとても重要なことですので、覚えておいてください。

ちなみに震度階級では加速度「a」がどんなに大きくても震度は7ですので、これまで人類が経験したことがないようなとてつもない揺れでも震度は7になります。

つまり「どんな震度7でも壊れない家」というのはありえませんので、住宅を選ぶ際は気を付けてください。

地震波の「加速度」「周期」

「震度」は震度観測点にある計測震度計が観測した地震波の「加速度」と「周期」から導かれますので、この「加速度」と「周期」について少し詳しくみてみます。

「加速度」と「周期」

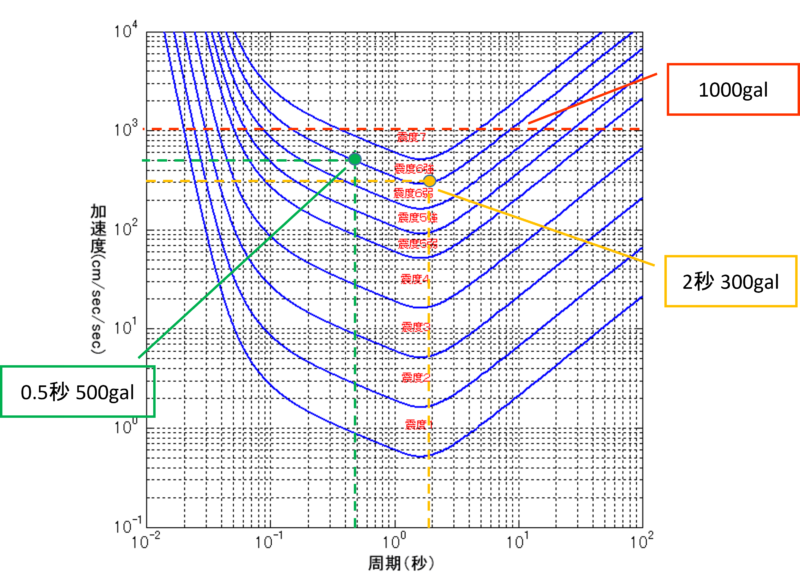

計測震度は地震波を補正し所定の条件を満たす加速度「a」によって導かれることはご説明しましたが、この加速度「a」は地震波の周期によって変化します。(図1参照)

均一な揺れが数秒間続くと仮定した時、地震波の周期、最大加速度と震度との関係が気象庁HPに掲載されていますが、その関係図が以下のとおりです。

ご覧のとおり同じ震度でも周期1.5秒程度の場合の加速度が最小となり、同じ震度であっても周期によって最大加速度は大きく変わることがわかります。

また最大加速度が同じでも周期が違えば震度も異なるということになります。

例えば震度6強であっても周期2秒で最大加速度300galの地震もあれば、周期0.5秒で最大加速度が500galの地震もあり、最大加速度が1000gal程度であっても、周期によっては震度は最大の7から最小の震度0までと震度階級は変化します。

つまり「震度」は地震の揺れの強弱を示すものですが、同じ「震度」でも地震波の「加速度」と「周期」が異なる場合、その地震の性質は異なるため「震度」だけで地震の特性を判断することは適当ではないということになります。

「周期」と建物被害

震度と建物の被害の関係については、気象庁による「計測震度と被害等との関係について」において過去の地震の調査結果が公表されていますが、震度が大きくなれば被害も大きくなっていることがよくわかります。

しかし同じ震度でも被害の程度には幅があり、建物の構造(旧耐震 or 新耐震)だけでは説明がつかないケースがあります。

2022年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震では最大震度6強を記録しましたが、11年前の東北地方太平洋沖地震での震度7のときより被害があったという事例もあります。

これについては今後調査が進められて解明されるでしょうが、おそらく地震の「周期」が影響しているものと考えられています。

物体にはそれぞれ「固有周期」、いわゆるその物体が最も揺れやすい周期があり、その周期で力が加えられると大きく揺れる「共振」という現象が起きます。

有名な事例としては「タコマナローズ橋の崩壊」としてつり橋が風に共振する現象がYouTubeにも紹介されていますが、「共振」は風だけでなく人間の行進でも発生した事例があり、もちろん地震でも発生するため建造物の「固有周期」と「共振」の関係は非常に厄介なものといえます。

【参考:卓越周期】 地盤が持つ固有周期を「卓越周期」といい軟弱な地盤ほど長くなり、この卓越周期と建物の固有周期が一致すると共振がおこり建物の揺れが大きくなる。

ちなみに木造建物に甚大な被害を与える周期をもつ地震波を「キラーパルス」と呼ばれており、周期は1~2で稍(やや)短周期地震動と呼ばれています。

一方、最近話題の高層ビルを大きく揺らす稍(やや)長周期地震動は周期2~5秒、長周期地震動は5秒以上の周期です。

本来、物体の固有周期はその物体を加振させて測定するのですが、建物の場合は沢山の部材で構成されているため事前に把握することは簡単ではないので、建築基準法では以下の式で一次固有周期を簡易に算出することを可能としています。

<建物の固有周期の計算方法> T=h(0.02+0.01α) h:建物の高さ α:木造又は鉄骨造の階の高さの合計のhに対する比

この計算方法によると一般的な木造2階建て建物の固有周期は0.2~0.3秒程度となり、キラーパルスの周期1~2秒とは合致しないため「共振」は発生せず大きな被害にはならないはずです。

しかし実際に大きな被害となるのは、キラーパルスの震動により木造建物の柱と梁や土台等の接合部が緩められて建物全体の剛性が小さくなり、結果として建物の固有周期が大きくなってキラーパルスと合致するためだと考えられています。

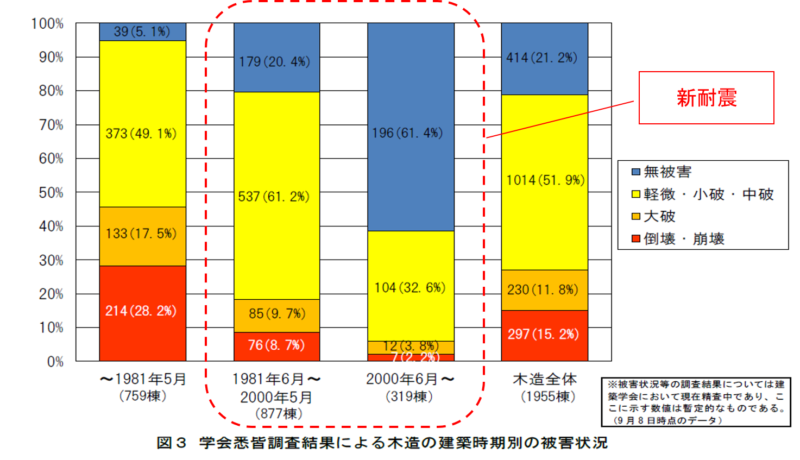

そのため2000年6月以降の木造建物では建築基準法施行令が改正され接合等の仕様が強化されました。

「新耐震基準とその位置づけ」でもご紹介していますが、これは1995年の兵庫県南部地震による被害を踏まえて強化されたものです。

同じ新耐震であっても2000年6月以降の建物は地震に強くなっていることが、図2の2014年の熊本地震における「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」で報告されている木造建築物の建築時期別の被害状況からもうかがえます。

この地震波の周期と建物の固有周期が合うと建物は大きく揺れ被害が生じる可能性が高くなるため、地震の被害を考える上で「加速度」に加えてこの「周期」がとても重要になります。

出来るならご自身のお住まいの建物の固有周期を把握していただけるといいのですが、先程の計算方法は簡易なもので実際の固有周期は建物の高さや構造だけでなく形状によっても異なります。

実際に揺らして測定することは困難なため、先の計算方法での固有周期はあくまでも参考としておいてください。

ちなみに固有周期の特性は以下のとおりですので、参考にしてください。

<固有周期の特性> 固有周期は物体の質量が大きくなるほど大きくなり、剛性が高くなるほど小さくなる。

まとめ

地震による地震波の特性などについてはあらためて取り上げますが、建物を揺らす地震を理解するためには「震度」だけでは十分ではないということを前提に地震に備えてください。

- 「震度」だけでは地震による被害は判断できない。

- 地震波の「加速度」「周期」が建物の被害に大きく影響する。

- 地震波の周期に合致する「固有周期」を持った建物は「共振」して大きく揺れ被害をうける可能性がある。