4月から新しく大学生活をはじめ一人暮らしする学生のみなさんにとって、住まい選びは楽しくもありまた悩ましいことではないでしょうか。

利便性や治安・周辺環境、建物の雰囲気や部屋の間取りなどなど好みにあった住まいを探すことは簡単なことではありませんし、限られた予算の中ではや妥協しなければならないことも沢山あります。

しかし学生の皆さんにあえて妥協していただきたくない「選んではいけない借家」を取り上げます。

それは「災害による生命への危険度が高い借家」です。

持ち家の方は大きな資産である家を守る必要がありますが、借家での一人暮らしの学生のみなさんなら一般的に資産は「家財」だけになります。

したがってもし災害で家財を失っても致命的な損害にはならないはずですから、守るべきは「生命」しかありません。

もし家財を被災させたくないのなら安全のハードルは上がりますが、被災しても家財の損害をカバーするだけならそれほど大変なことではありません。

ちなみに借家が全壊した場合、被災者生活再建支援制度における基礎支援金75万円が支給され、被災後あらたに借家を賃借する場合には加算支援金で37万5千円が支給されます。

また一般的な学生の方の場合、家財の価値は2~300万円程度ですので、火災保険に地震保険をプラスして契約しておけば、全損の場合でも支援金と保険金でほぼ損害額の大半は賄えるはずです。

<火災保険と地震保険> 家財の価値(保険価格)を300万円と仮定した場合、火災保険は保険金額300万円、地震保険はその50%の150万円、この場合の保険料は年間数千円程度です。

選んではいけない借家

まず若い学生の皆さんは災害の警報などが発令された際に、速やかに避難できることを前提にします。

つまり警報が発令されることなく災害に遭う、あるいは発令されても避難できない状況で災害に遭うことを回避することが最も重要かつ優先すべきことになります。

したがって以下の3つのいずれかに該当する借家は、避難する間もなく災害に襲われる可能性があるため候補から外してください。

当然、詳細に調査すれば危険が少ないケースもあるでしょうが、限られた時間の中で候補物件の詳細な調査を行うことは困難ですので、該当する物件は避けるのが賢明です。

ただし災害の警報などが発令されても速やかに避難することが困難な方、あるいは避難できる自信がない方は安全のレベルを上げて、避難しなくてもよいところを選んでください。

- 旧耐震基準

- 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

- 海抜ゼロメートル地帯

旧耐震基準

現在の耐震基準である新耐震基準より前のいわゆる旧耐震基準の建物は、耐震診断によって耐震性能が確認されていない限り、構造が木造でも非木造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)でも大きな地震によって倒壊の危険性があります。

建物が倒壊した場合、死亡や大きなけがをする危険性が高く、例え生存していたとしても避難が困難になり、地震の後に襲われるかもしれない津波や火災から避難することもできません。

それでも旧耐震基準の建物を選ぶのであれば以下のことを留意してください。

- 木造:1階は選ばないでください。過去の大きな地震でも2階建て木造アパートの1階部分が2階に押しつぶされて倒壊した例は沢山あります。どうしても選ぶのなら2階にしてください。

もし1階を選ばざるを得ないのであれば「耐震シェルター」を設置して、建物が倒壊しても最低限の空間を確保できるようにしてください。 - 非木造:1階や中間階は損壊する危険があるため、最上階に近い階の方が危険は少ないと言えます。ただし中高層の建物の場合、1階や中間階が地震で破壊されたことによって階段やエレベーターが使用でず速やかな避難が難しくなる可能性があります。この場合は地上から最も近いところからロープや梯子などで脱出することを想定して、避難用具を準備しておくことが賢明です。

ただしいずれもそれぞれ建物によって安全性は異なり、必ずしもこの例のとおりでない場合がありますが、旧耐震基準の建物に住むのであれば参考にしてください。

また家具の転倒防止は必ず実施してください。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称「土砂災害防止法」)によってがけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害が発生するおそれのある地域として指定されたものです。

土砂災害警戒区域はイエローゾーン、土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンと呼ばれています。

一般に土砂崩れは大雨などでの発生を想像しがちですが、北海道胆振東部地震をはじめとして地震により土砂崩れが発生し家屋が倒壊する被害が出ています。

地震による土砂崩れの恐ろしいところは、大雨による土砂崩れと違い事前に注意報や警報などは発令されません。また地震発生直前の天候次第ではその規模も大きく異なります。

ちなみに土砂崩れが発生する斜面には「斜面の免疫性」と呼ばれる特性があり、過去の土砂災害の記録をたどることによってその斜面の安定性(崩壊しにくさ)を把握することもできるようです。

しかしどうしてもこのエリアの借家を選ぶのであれば、土砂災害に耐えられる非木造の大規模建物を選択することが賢明です。

<斜面の免疫性> 降雨により崩壊が多発したところでは、同じような降雨に見舞われても崩壊しにくくなること。 つまり不安定だった斜面が降雨により崩壊したことで安定化するということ。 ただしその免疫性には有効期間があり、時間の経過とともに風化などにより斜面が不安定化し免疫期間が終了する。

海抜ゼロメートル地帯

海面より低い海抜ゼロメートル地帯は防潮堤や周辺の堤防によって高潮や津波から守られています。

しかし、この防潮堤の耐震性が十分でない場合、地震によって倒壊してしまうと津波が到達する前に海水が周辺に流入してきて避難が困難になる可能性があります。

また近くに河川がある場合、河川の堤防の耐震性が十分ではない場合も同じです。

さらに海溝型の地震の場合、場所によっては沿岸部が沈下することがあります。

東日本大震災でも沿岸部での沈下が確認されていますが、防潮堤も沈下すると更に海水が流入しやすくなってしまいます。

また例え津波を防潮堤で防げたとしても、川を遡上した津波が堤防を乗り越えて浸水する可能性もあり、予断を許さないのが海抜ゼロメートル地帯です。

したがってもし海抜ゼロメート地帯で借家を選ぶのなら想定される浸水深以上の高さが十分にあり、垂直避難が可能でかつ津波にも耐えられる大規模な非木造建物にしてください。

津波に耐えた戸建て住宅も実際にありますが、津波は海水だけでなく土砂や車や船など様々なものを運んできますので、例え津波に建物が流されなかったとしても、建物の内部はひどく損傷し中の人間の生命を守ることは極めて困難です。

確認方法

「選んではいけない借家」を判別するためには「重要事項説明書」と「ハザードマップ」を確認してください。

より詳しく建物の構造や特性などについて知りたい場合は建築士などの専門家に確認するしかありませんが、今回取り上げた内容であれば「重要事項説明書」と「ハザードマップ」を確認することができます。

重要事項説明書

重要事項説明書とはいろんな契約行為で用いられますが、ここでは賃貸借契約の際に国家資格を持った宅地建物取引主任者が宅地建物取引方に基づき義務付けられている説明で用いる書類を「重要事項説明書」といいます。

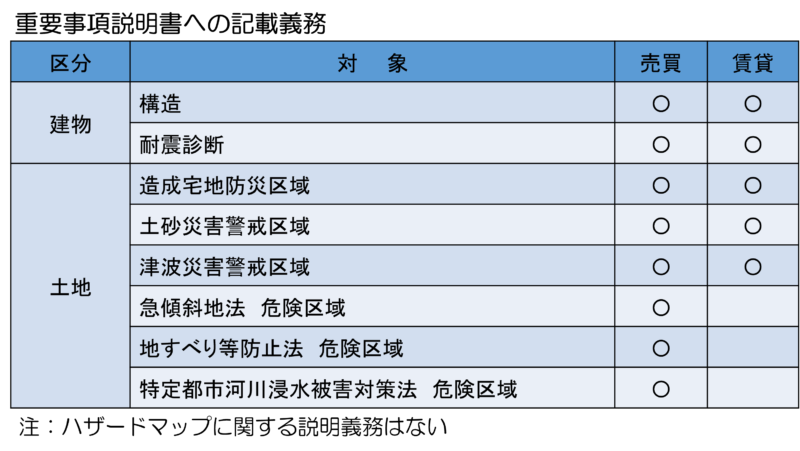

「重要事項説明書」には表1の事柄の記載が義務付けられており、建物の構造や耐震診断、土砂災害警戒区域について確認することができます。

ハザードマップ

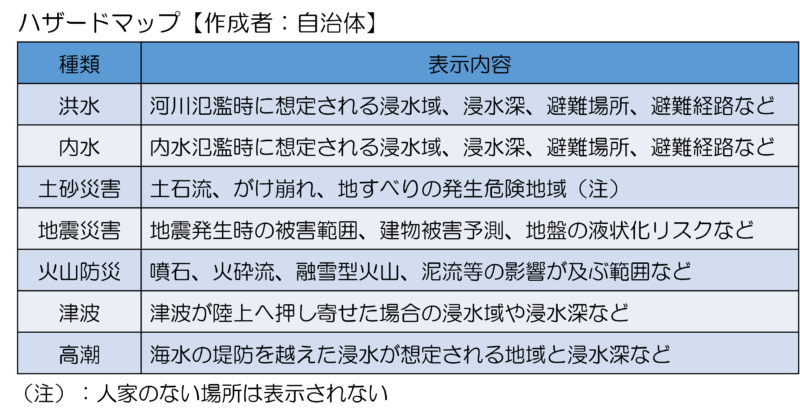

「ハザードマップ」は各自治体で作成されており自治体のHPなどで確認できますが、主に表2のような種類があります。

ただし「ハザードマップ」は自治体単位で作成するため被害想定も異なる場合があり、隣接する自治体との境界では隣接する自治体と「ハザードマップ」が連続しないケースもあるため、確認することが大切です。

もし大きな相違があるようならそれぞれの自治体に相違の理由を確認したうえで判断してください。

「ハザードマップ」では海抜ゼロメートル地帯とは明記されていなくても、洪水や高潮、津波などの危険性から判断することができます。

今回のまとめ

今回、「選んではいけない借家」とした借家でも結果として避難できない状況にならない可能性はあります。

しかしそれは発生してみないと分からないことであって、生死が危うくなってから後悔しても仕方のないことです。

災害耐性の考え方では絶対安全ということはなく、危険度に応じて対策を講じるというものです。

新たに住まいを探すのであれば、わざわざリスクのあるところを選ぶ必要はありませんので、以下の借家は選ばないでください。

- 旧耐震基準

- 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

- 海抜ゼロメートル地帯

すでに「選んではいけない借家」にお住まいの方は、その借家のリスクを客観的に列挙して最悪の事態ではどんなことが起こりえるのかを考えてください。

そしてどうすればあなたの「生命」を守ることができるのか考えて対策をたててください。