災害救助法と被災者生活再建支援法

災害に遭った被災者を救済する公的制度では「災害救助法」と「被災者生活再建支援法」に基づく制度があります。

法律の目的も適用される条件も同じではありませんが、被災者が受けられる支援の内容は以下のようになります。

- 災害救助法:災害直後の応急的な救済、例えば避難所の設置や仮設住宅、支援物資、住家の応急修理や生命や健康を維持するためのを現物給付を行う。

- 被災者生活再建支援法:自然災害により生活基盤に著しい被害(例:住宅の全半壊、居住不能など)を受けた場合に生活の再建を支援するため支援金を支給する。

それぞれの法律で支援の対象も方法も違い、災害救助法は「現物支給」、被災者生活再建支援法では「支援金」と異なっています。

またその他の制度も含めた様々な制度が内閣府の防災情報のページに紹介されており、各種制度について「被災者支援に関する各種制度の概要」で説明されていますのでご覧になってください。

被災者が支援を受けられる制度は多岐に渡りますが、今回は住宅被害に関わる支援制度について解説しますので、ご参照ください。

住宅の被害に関わる支援制度

住宅が全壊や半壊して修理したり再建する際の支援制度には「住宅の応急修理」と「被災者生活再建支援制度」がありますが、どちらも住家の被害状況を認定した罹災証明書が必要になります。

罹災証明書は被災者が市町村に申請し市町村が被害状況を調査して発行されますが、こちらで罹災証明書について解説していますのでご覧ください。

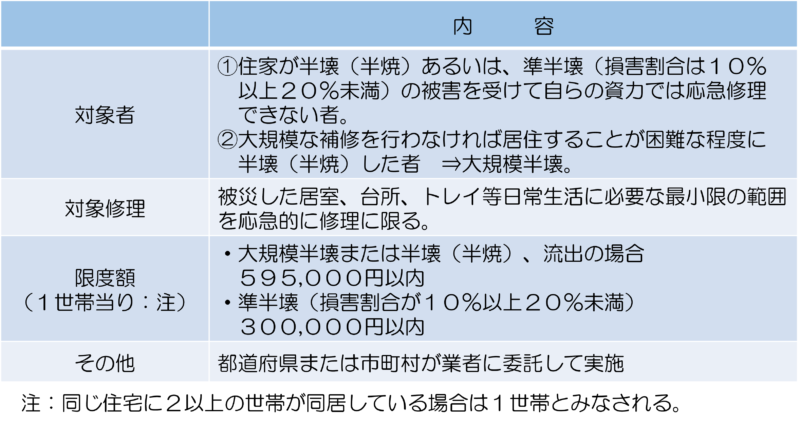

住宅の応急修理(半壊・大規模半壊):災害救助法

災害救助法における「住宅の応急修理」の制度は日常生活に必要な最小限の部分を応急的に修理して、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。(表1参照)

あくまでも被災した住家で被災後も生活するために必要な最低限の修理に限定されており、この制度が適用されるということは応急仮設住宅へは入居できないということになりますので、注意してください。

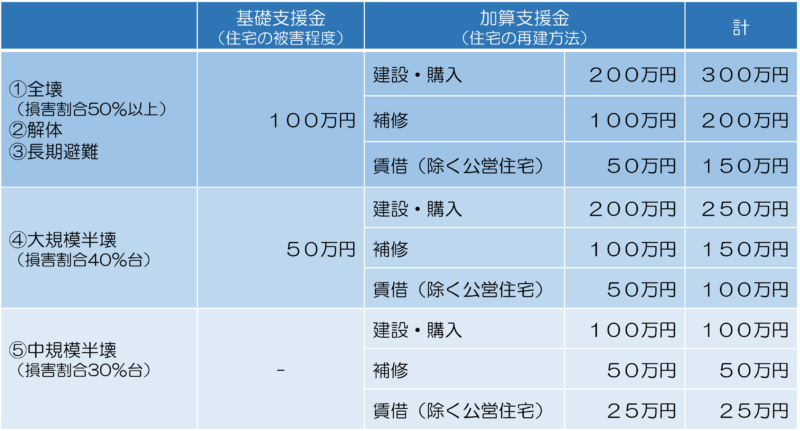

被災者生活再建支援制度(全壊・大規模半壊・中規模半壊)

被災者生活再建支援法における被災者生活再建支援制度では災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しく被害を受けた世帯に対して支援金が支給されます。(表2参照)

ただし世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額が3/4になります。

またこの制度は居住していることが条件のため、住宅の所有者でない賃借人も対象になりますが居住していなければ所有者である大家さんでも支給の対象になりません。

当然、普段居住していない空き家や別荘も対象になりませんので注意してください。

また住宅を建設・購入する場合、その場所は被災時に居住していた自治体には限定されませんので、実際に制度を活用する際は申請先の市町村に確認してください。

支援制度の対象となる被害は以下のとおりです ①全壊:住宅が全壊 ②解体:住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した ③長期避難:災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している ④大規模半壊:住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難 ⑤中規模半壊:住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難

ちなみに支援金の支給を受けるためには申請手続きが必要になります。

申請の窓口や申請の際に添付が必要な書類や申請期間については以下のとおりです。

・申請窓口 市町村 ・添付書類 基礎支援金:罹災証明書、住民票 等 加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等) 等 ・申請期間 基礎支援金:災害発生日から13月以内 加算支援金:災害発生日から37月以内

全壊した住宅の公費負担による撤去:災害廃棄物処理事業の一環

被災した住家の再建や補修だけでなく、解体・撤去した際の費用については本来所有者負担です。

しかし全壊した住家の場合には所有者の承諾を得て公費負担による撤去が行われる場合があります。

これは公費解体と呼ばれ災害により生じた廃棄物を生活環境の保全のために、災害廃棄物処理事業として市町村が公費負担で処理を行うものです。

ただしどんな災害で被災しても必ず適用されるわけではありませんので注意しておいてください。

災害によって家だけでなく家財やいろんな廃棄物が大量に出ます。

その量は非常に多く廃棄物が町中に溢れ、その置き場には廃棄物の大きな山が出来るほどで、その処理には何年もかかると言われています。

通常であれば個別にお金を払って処分してもらうような廃棄物も含まれるのですが、中には心無い人が災害に乗じて不用品を廃棄するケースなどもあるようです。

災害が大きくなればなるほど廃棄物は大量に発生するため、その置き場や処分方法などが大きな問題になります。

南海トラフ地震や首都圏直下型地震では災害廃棄物も大きな社会問題となると思われますので、廃棄物を少しでも減らすことは意義のあることです。

そういう意味でも廃棄物にならない「壊れない丈夫な建物」というのは大切ではないでしょうか。

まとめ

今回、ご紹介した「住宅の応急修理」「被災者生活再建支援制度」については制度内容を正しく理解して有効に利用していただきたいのですが、この支援だけでは全壊した住宅を再建することが難しいことも事実です。

これらの支援に加え融資に関する支援や損害保険・共済などで不足分をカバーする必要がありますので、それぞれにとって適した方法を選択し災害に備えてください。