ここでは「災害耐性」とは何なのか、どんな概念なのかを説明します。

災害対策における災害耐性の位置付け

災害に対して安全を高めることはとても大切なことです。

地震に弱い建物より強い建物の方が安心なのは間違いありませんが、現実問題として安全性を高めるためには費用がかかりますし、技術的に難しいケースがあったりして、どこまでも安全を追及できるものではありません。

一方、もし被災して大きな被害を被っても、その被害をまかなえる十分な資産があれば安心です。

しかしローンでマイホームを購入した場合に災害や事故に備えて保険を掛けても、来るか来ないかわからない災害で被災した後の様々な状況を想定してあらゆる事態に備えることは容易なことではありません。

このように一口に災害対策といっても、いろんな考え方があるためどの方法が最も適しているのか判断するのは簡単なことではありません。

そこで個人や企業が現実的で有効な災害対策を行うために、個人や企業が自身の災害への強さや弱さを総合的に把握できる災害耐性という考え方をここでは採用しています。

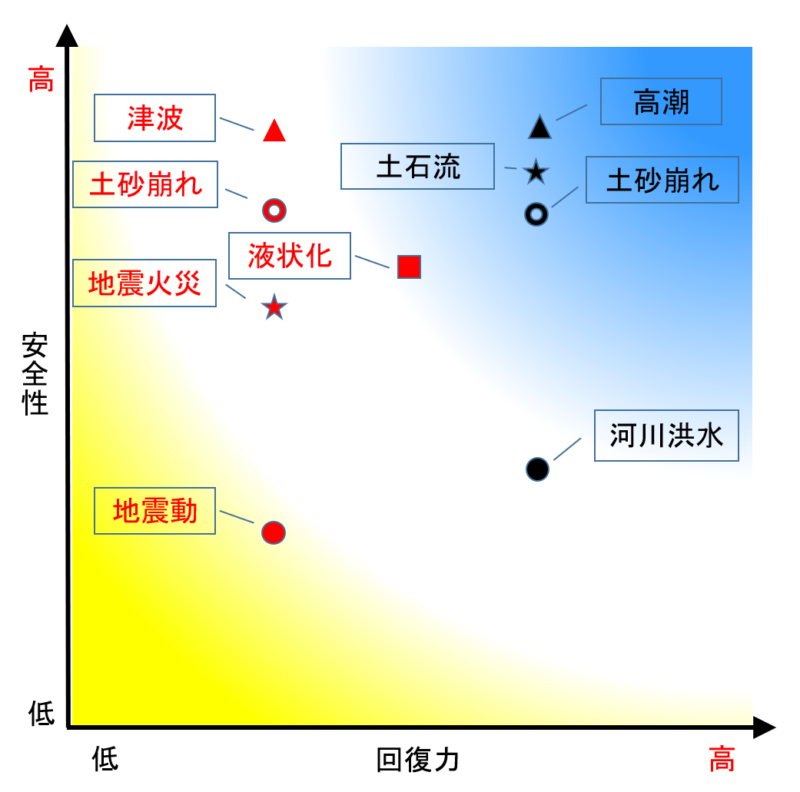

災害耐性は災害への強さや弱さを表すものですが、リスクマネジメントの考え方を応用したもので、災害に対する強さや弱さを安全性だけではなく被害から回復する力、つまり「安全性」と「回復力」の二つで判断します。

災害耐性の例

安全性が高くかつ元に戻る回復力も高ければ災害耐性が高く、安全性も回復力も低ければ災害耐性が低いということは容易に理解していただけると思います。

また安全性が高ければ被害が少なく、結果として元に戻るための回復力を多くは必要としません。

一方、安全性が低ければ被害が大きくなり、高い回復力が必要とされます。

(詳しくは災害耐性をご覧下さい)

こちらの図1は、地震と水災に関する災害耐性の一例です。

地震に関するものは赤字、水災に関するものは黒字で表示しています。

回復力は基本的にどの災害でも変わらないのですが、地震とその他の自然災害では損害保険の補償内容が異なる(地震の方が低い)ため、地震とその他の自然災害では回復力は異なります。

(液状化が他の地震災害と回復力が異なるのはいずれご紹介します)

この例の場合、水災に関わる災害では「高潮」や「土石流」や「土砂崩れ」のいずれも災害耐性は高いですが、「河川洪水」は災害耐性が低いため注意を要することになります。

一方地震については「地震動」の災害耐性が最も低いのですが、先程の「河川洪水」と比べてみると「地震動」の災害耐性の方が低いため、この場合は「地震動」に対する対策を優先すべきということになります。

ちなみに災害耐性では災害の発生確率は重視しません。

それは例え1000年に1回の低い確率の災害であっても災害に遭った方にとっては、確率が低いから被害が少なくなるということはないからです。

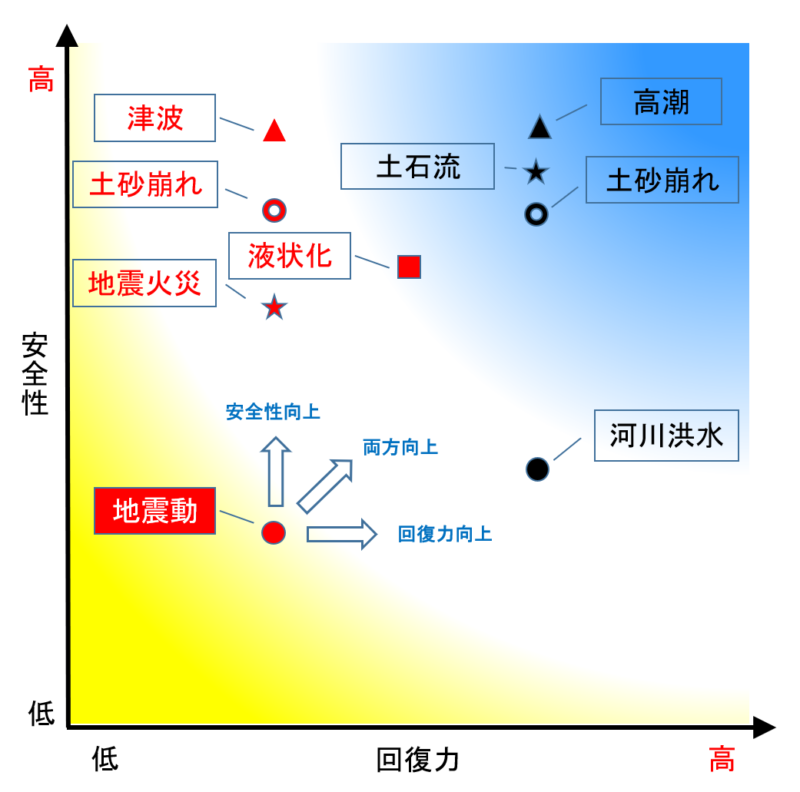

この事例の「地震動」の関する対策を考えてみましょう。

対策としては災害耐性を高めることですあkら、方法は図2のように大きくは三つあります。

一つは耐震性を高めるなどして安全性を向上させること。

二つ目は回復力を高めるため、保険をつけたり資産を増やすことです。

三つ目は安全性を回復力の両方をそれぞれできる範囲で向上させることです。

ただここで注意が必要なのは、安全性を高めなければ生命が危険にさらされる可能性が高いままなので、生命を守るための行動を誰よりも優先しなければならないということです。

いずれにしてもそれぞれの方法にいろんな制約や事情が出てくる場合もあるでしょうから、それらを踏まえて実現可能な現実的な対策を考えていくことが重要になります。

この事例のように災害耐性(=災害への強さ弱さ)を把握することで漠然とした災害への弱みを把握することができるため、優先すべき事が何なのかということがわかります。

当然詳しく災害耐性をみるためには多くのことを確認する必要があります。

ハザードマップはもちろん周辺の状況や建物の構造、家具の固定状況、家族構成に保険やお仕事などなど多岐に渡りますが、多くの事柄を整理することで実現可能な災害対策がみえてきます。

オンラインや対面での相談だけでなく、個人向けの「災害耐性診断」も行いますが、順次みなさんのお役に立てるよう事業内容を充実させていきたいと考えています。

またこのブログでは災害対策に関わる事柄を幅広くお伝えしていこうと考えていますので、よろしくお願いいたします。