日本は災害の多い国ですが、災害や災害を引き起こす自然現象に対してどのように私たちを守ろうとしているのでしょうか。

今回は災害から私たちを守る建築物に関する「法律」に注目して、代表的な建築基準法とその関連法である建築基準法施行令や建築基準法施行規則から災害についてみてみます。

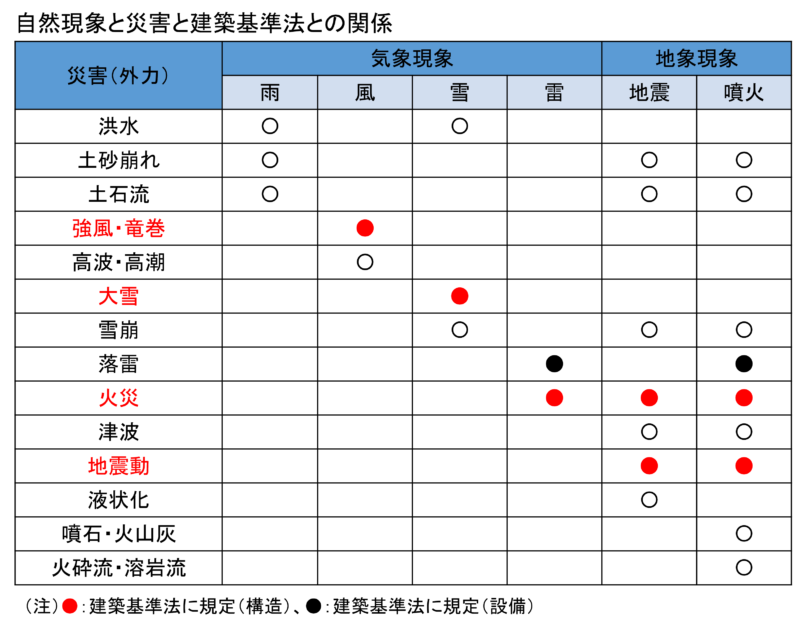

自然現象と災害と建築基準法

まず災害と災害を引き起こす自然現象との関係について一覧にしてみましたのでご覧ください。

自然現象は雨や風や雪などの気象現象と地震や噴火などの地象現象に分類できます。これらの自然現象によって災害が引き起こされるのですが、ここでは代表的なものを取り上げています。しかし複合的なケースや観測されていなくても発生する可能性のある災害はこの一覧には反映させてませんので、ご了承ください。

この表から同じ自然現象から種類の異なる災害が発生したり、また災害の種類は同じでもその原因となる自然現象は異なるケースがあることがわかります。

例えば雨によって引き起こされる災害には洪水や土砂崩れ土石流がありますが、同じ土砂崩れでも雨が原因ではなく地震や火山噴火でも発生する場合もあり、土砂崩れの危険性の高い場所では雨だけでなく地震や火山噴火にも注意する必要があるということになります。

次に自然現象と災害との関係では建築基準法における構造に関して規定しているものは●、設備に関して規定しているものは●としています。ここから災害全体でみると建築基準法で扱っている自然現象や災害は全てではないことがわかります。

建築基準法において構造面で災害に対する基準を定めているのは風と雪と火災と地震動の四つしかありません。 建築基準法以外の法律や各地の条例などで基準を定めている災害もありますが、大半の災害がこれらに該当していないのが現状です。

また建築基準法は最低限の基準を定めたものですので、基準を超えてしまえば被害を被る可能性は高くなります。つまり建築物が災害で被害をうけないためには、法律を守るだけでは十分ではなく想定される災害に見合った建築物をつくる必要があるということになります。

建築基準法における災害に関する基準

建築基準法において定められている災害に関する基準は風と雪と火災と地震動の四つですが、それぞれ以下のように定められています。

ここでは法律の条文や細かい計算式などは省きますが、建築基準法第20条では建築物への構造耐力として、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとしなければならないと規定されています。

また火災についてはいくつかの規定がありますが、代表的なものとしては耐火構造・準耐火構造・防火構造の建築物についてそれぞれ耐火性能・準耐火性能・防火性能を定めています。

<参考:積載荷重>

積載荷重とはその名のとおり建物に収容する家具や什器・設備などの動産による荷重で、部屋の用途に応じて建築基準法施行令第85条で定められています。

<参考:土圧及び水圧> 土圧・水圧について建築基準法で定めているのは周囲の土や地下水により「構造物地下部分の壁や擁壁などに働く荷重」のことで、水害や土砂崩れによる水や土砂の力に関する基準ではありません。 ・土圧:地盤面からの深さが深いほど大きくなる ・水圧:水位面からの深さが深いほど大きくなる

風(風圧)

風の力(=風圧力)については、台風などの暴風で建築物の外壁や屋根が壊れないようまた建築物が転倒したりしないよう建築基準法施行令87条で基準が定められています。

風圧力を算定する計算式などは省きますが、風の力は地上面から高くなればなるほど強くなり、建物の形状や地面によっても異なります。そしてその算定のベースとなる風速が基準風速として各地方における過去の台風による風害の程度に応じて定められており、30~46m/sの風速で9つに区分されています。

基準風速は台風の多い地方が大きく設定されており、北より南、内陸部より海岸部が大きい傾向にありますが、これはあくまでも統計的なデータのため基準風速を超える台風に見舞われる可能性がゼロではないことは理解しておいてください。

ちなみに基準風速は高さ10mでの10分間の平均の風速で、天気予報での平均風速や最大風速にあたりますが、台風の場合に発表会される瞬間風速や最大瞬間風速とは異なります。

また気象庁の発表する風速は観測所で観測する風速であって、必ずしもみなさんのお住まいやお勤め先の風速と一致しません。したがって瞬間風速や最大瞬間風速が基準風速を超えたからといって直ちに建物が危険な状態になるわけではありませんが、逆のケースも起こりえますので台風の接近が予想される場合には出来うる暴風対策を行っておくことはとても大切です。

<参考:気象庁における風速> 気象庁における風速とは地上10mにおける風速で、風速に関する用語の意味は以下のとおりです。 ・平均風速:10分間の平均風速 ・最大風速:10分間の平均風速の最大値 ・瞬間風速:0.25秒ごとに更新される風速の3秒間の平均値 ・最大瞬間風速:0.25秒ごとに更新される風速の最大値

現在の基準が制定される平成12年以前の建物については異なる基準と計算式に基づいているため、必ずしも旧基準の建築物が弱いということではありませんが、現在の基準より弱い場合は周囲の新しい建築物で被害がなくても被害を被る可能性があります。

また同じ暴風でも竜巻は全く次元が違います。強いものでは風速50m/sを超え100m/s近いものもあり、建築基準法における風の基準を大きく超えてしまうため、建築物に被害が出ることは避けようがなく竜巻に見舞われそうになった場合は速やかに安全な場所に避難してください。

<参考:竜巻の際の避難> 鉄筋コンクリート造などでは窓がない部屋(例:浴室やトイレ)がまだ安全が高いといえますが、木造や小規模な鉄骨造の建築物は最悪の場合には倒壊する危険性がありますので、地下室や安全な建物への避難してください。

雪(積雪荷重)

雪にについては、積雪による荷重(=積雪荷重)に建築物が対応できるよう建築基準法施行令86条で基準が定められています。

積雪荷重については以下の計算式によって算出することができます。

積雪荷重=「積雪の単位荷重」×「屋根の水平投影面積」×「その地方における垂直積雪量」

<参考:積雪の単位荷重> ・一般地域:積雪1cmあたり20N/㎡ ・多雪地域:積雪1cmあたり30N/㎡ 多雪地域とは垂直最深積雪量が1メートル以上かつ雪が積もってる日数が1ヶ月以上の地域 <参考:N(ニュートン)> 1Nは1kgの質量をもつ物体に1m/s2の加速度を生じさせる力で、1N=1kgm/s2 つまり地上で1kgの物体には重力加速度9.8m/s2がかかるため9.8Nの力がかかっている

<参考:屋根に雪止めがない場合> ・屋根の勾配が60°超の場合:積雪荷重をゼロにすることができる ・屋根の勾配が60°以下の場合:積雪荷重に屋根形状係数を乗じる 屋根形状係数=√cos(1.5×β) β:屋根の勾配(単位:度)

その地方における垂直積雪量は全国にある気象官署で過去数十年分の積雪データを収集し、国土交通大臣が定める方法で各地域の特定行政庁がそれぞれ定めています。

ちなみに沖縄での垂直積雪量はゼロですが、東京23区で40cm、名古屋市で30cm、大阪市で15cmと雪がよく降る地域でなくてもある程度の数値が設定されており、豪雪地域では200cmを超え新潟県では300cmを超えるところもあります。

例えば垂直積雪量200cmの多雪地域の場合、屋根の水平投影面積1㎡あたり612Kg(6000N=30N/㎡×200cm)の積雪荷重を前提に建築物を設計することになります。

例えるなら大きな力士が屋根の上に所狭しと立っていてもこのような数値には届かないため、これだけの荷重が加算される地域の建築物はそうでない地域の建築物より頑丈につくられているということになります。

ちなみに雪下ろしの慣習がある地域では最大積雪量を1mまで軽減することができます。しかしもし雪下ろしが出来なかったり怠ったりした場合、建築物が積雪荷重に耐えられなくなる事態もありますので注意が必要です。

また積雪荷重は雪の重みで圧縮された荷重が前提となっていますが、屋根に積もった雪に水をかけて溶かそうとすることなどは厳禁です。水をかけることで雪が水を含み荷重が一気に増加して過剰な荷重が建築物にかかってしまいます。特に雪に慣れていない地域の方は注意です。

地震(地震力)

建築基準法における地震に対する基準は1981年6月1日に導入された新耐震基準ですが、地震による地震力については建築基準法施行令88条で基準が定められています。

地震力とは地震によって建物が横に揺れることによって建物を支える柱や壁などが受ける力(せん断力)です。

地震によるせん断力は建物の自重(固定荷重)と建物に収容されている家具や什器や機械などの重量(積載荷重)をベースに算定しますが、多雪地域では積雪荷重も考慮して算定します。

<参考:固定荷重>

固定荷重については建築基準法施行令第84条にて「建築物の実況に応じて計算しなければならない」とされていますが、主に木造の建築物においては所定の数値をベースに計算することが出来るとされています。

例えば瓦葺屋根でふき土がない場合は1㎡あたり640N(ただし下地及びたるきを含み、もやをふくまない)とされており、天井や床や壁などの部分の所定の数値からおおよその固定荷重を算定することができます。

<参考:積載荷重>

積載荷重についても建築基準法施行令第85条にて「建築物の実況に応じて計算しなければならない」とされていますが、住宅の居室や事務室など特定の用途については所定の数値をベースに計算することが出来るとされています。

ただし積載荷重については「床の構造計算」「大ばり、柱又は基礎の構造計算」「地震力の計算」のための三種類の数値が定めれています

例えば住宅の居室の場合は1㎡あたり1800N、1300N、600Nをそれぞれ「床の構造計算」「大ばり、柱又は基礎の構造計算」「地震力の計算」の所定の数値として積載荷重を算定することができます。

そして地震力(柱や壁にかかるせん断力)は、固定荷重や積載荷重など建物全体の重さに応じて大きくなるため、それらを支える柱や壁は丈夫にしなければ地震に耐えられないということになります。

つまり地震に対しては建物の軽量化が有効ということになります。

また地震力(せん断力)は建物が横に揺れることによって生じますが、上階の方が揺れ幅が大きくなるため建物の重心が高ければ高いほど地震力(せん断力)は大きくなります。

重心が低い方が安定するというのは人間だけでなく建物の場合でも同じことがいえるため、低層より高層の建物の方が地震力に大して十分な備えが必要になるということになります。

また建築基準法では地域によって地震力を軽減させることができます。

建築基準法施行令第88条では地震力を計算する際に用いる数値は、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他の地震の性状に応じて1.0から0.7までの数値を地域別地震係数として建設省告示第1793号によって定められています。

この地域別地震係数では沖縄県の建物は東京都の建物に対して地震力では70%の強度でも構わないことになっています。また2016年に震度7の熊本地震に見舞われた熊本の地域は東京都の80%の強度でも構わないことになっていました。

この地域別地震係数は告示以前の過去の地震の記録などから定められていますが、熊本地震のような活断層による地震の発生サイクルは数千年から数万年と長く、このような地震に見舞われる確率は非常に低いとはいえ確率が低いから強度を低くしても構わないというのは問題があると言えます。

ちなみに静岡県では2017年10月1日より県の条例でこの地域別地震係数を1.2と定め、地震への対策を強化しています。法律では地域別に地域別地震係数が定められていますが、地震力は地盤が揺れやすさいほどに大きくなるため、建物を建築する際は敷地の地盤の揺れやすさに応じてこの地域別地震係数を割り増しすることが望ましいと言えます。

火災

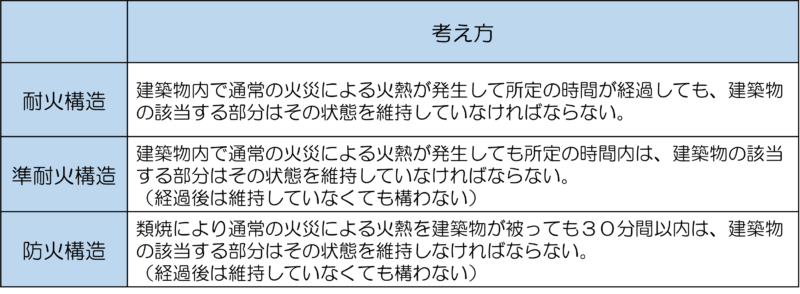

火災については建築基準法第2条にて耐火構造・準耐火構造・防火構造の建築物について定め、建築基準法施行令第107・108条にてそれぞれの耐火性能・準耐火性能・防火性能を定めています。

詳しくは耐火構造・準耐火構造・防火構造にて解説していますが、それぞれの構造の基本的な考え方は以下のとおりです。

都市計画法における防火地域や準防火地域では、建物の階数や延床面積によって耐火建築物や準耐火建築物でなければ建築できませんが、ここでの耐火建築物や準耐火建築物と耐火構造・準耐火構造とは厳密には異なりますので注意してください。

最も火災に強い性能を持っているのは耐火構造ですが、構造耐力上支障がないのは所定の時間内の火災までです。したがってそれを超えるような火災、例えば大きな地震によって消火活動が出来ないような状況で火災に遭った場合は、耐火構造であっても大きな被害を免れることはできないことを理解しておいてください。

建築基準法等で基準が定められていない災害

建築基準法において基準が定められている風と雪と火災と地震動の四つの災害以外については、その他の法律で基準が定めれているものもあります。

例えば、土砂崩れについては土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)第24条において特別警戒区域内の建築物の構造規制が定められています。

<参考:土砂災害防止法第24条> 特別警戒区域における土砂災害の発生を防止するため、建築基準法第二十条第一項に基づく政令においては、居室を有する建築物の構造が当該土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めるものとする。

これ以外にも過去に大きな災害に見舞われた地域では都道府県の条例によって規制などが定められ、水害が多発する地域では建築制限や垂直避難に関する基準等が規定されているケースもあります。

しかし近年発生する「生まれてはじめて経験する・・」「過去にない・・」というような災害に対しては規制や基準が十分対応できていないのが現状です。

いずれにしても、すべての災害に対して法律が基準を定めている訳ではないので、どのような災害の危険性があるのか、ハザードマップなどによって把握して建築物がどのような被害を被る可能性があるのかを想定して対策を講じることが大切です。

構造審査がない建築物

ここまで建築基準法における災害に関する基準についてお伝えしてきましたが、実は構造に関する審査がない建築物があります。

それは建築基準法第6条1項四号に規定されているため、通称「四号建築物」と呼ばれる建築物で以下のように規定されています。

<参考:四号建築物とは> ・200㎡以下の特殊建築物 ・木造2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下 ・木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下

これから木造2階建て住宅のほとんどは四号建築物に該当することになります。

もともとこの特例ができた背景は、小規模の建築物すべてに対して審査を行うことはコストや労力や時間をかけることの合理性がないということで、一定の条件を満たす建築物については、構造や設備などの一部の規定の建築確認における審査が免除されています。

審査が免除されたからといっても法律に基づく建築物を設計しなければならないのは当然ですが、建築基準法等で災害に対する基準があっても、それが適切に実施されているのかが審査されていないことに問題がないのかと思われるのは当然です。

審査がなく結果とし建築士の良心に委ねてしまうため、不祥事が発覚したり実際の災害での被害の状況などからこの四号建築物の特例については問題視され議論の的になっていました。

実は2022年7月現在、この規定は縮小に向けて現在国会で審議されていますが、成立した場合は2025年の施行が目標にされています。

おそらくこの四号特例についてご存じの方は少ないでしょうが、人の生命や財産を守る建築に関わる法律が適切に運用されているのかはとても重要なことですので、あらためてお伝えしたいと考えています。

まとめ

「法律を守っていれば大丈夫」だとか「法律がないから大丈夫」というのではなく、その地域の過去の災害の歴史や地盤や周辺の状況に基づいて、災害のリスクを判断し適切な対応を行うことが大切です。

そして「建築のことはよく判らないからプロに任せてる」「建築の専門家がつくったのだから大丈夫」ということではなく、その建物に適用されている建築基準法等の法律がどのような災害に対してどんな基準を定めているのか、またその建物が想定される災害に対して十分対処できるようになっているのか知っておくことも大切なことだといえます。

今回のポイントをまとめると以下のとおりになります。

- 建築基準法などにおいて災害に関わる基準は風と雪と火災と地震動の四つのみ。

- 別の法律や都道府県の条例などで基準が定められている災害もある。

- 法律の基準とおりだからといって災害によって被害を受けないわけではない。

- ハザードマップ等によって災害のリスクを把握し、対策を講じることが大切。

- 建築のプロの仕事だからといって安心してはいけない。

今回は建築基準法と災害との関係を取り上げましたが、次回は災害に対する損害保険での補償についてを予定しています。