災害耐性とは

災害耐性とはリスクマネジメントの考え方を応用し災害に対する強さを示すものです。

名古屋大学減災連携研究センターにおいて研究テーマとして取組んでいた「災害に対する個人の生活継続マネジメント」の中でたどり着いたものですが、災害に対する強さや弱さを災害耐性という指標で目に見えるかたちにしました。

災害に強いか弱いかと言うと安全対策になりますが、現実問題として技術的にも資金的にも際限なく安全を追及できるものではありません。

またもし被災して大きな被害を被ったとしても、早く復旧し元どおり戻れるようならそれは災害に強く、同じ被害でも相当の時間を要しないと元に戻れないあるいは戻ることが出来ない場合は災害に弱いと言えます。

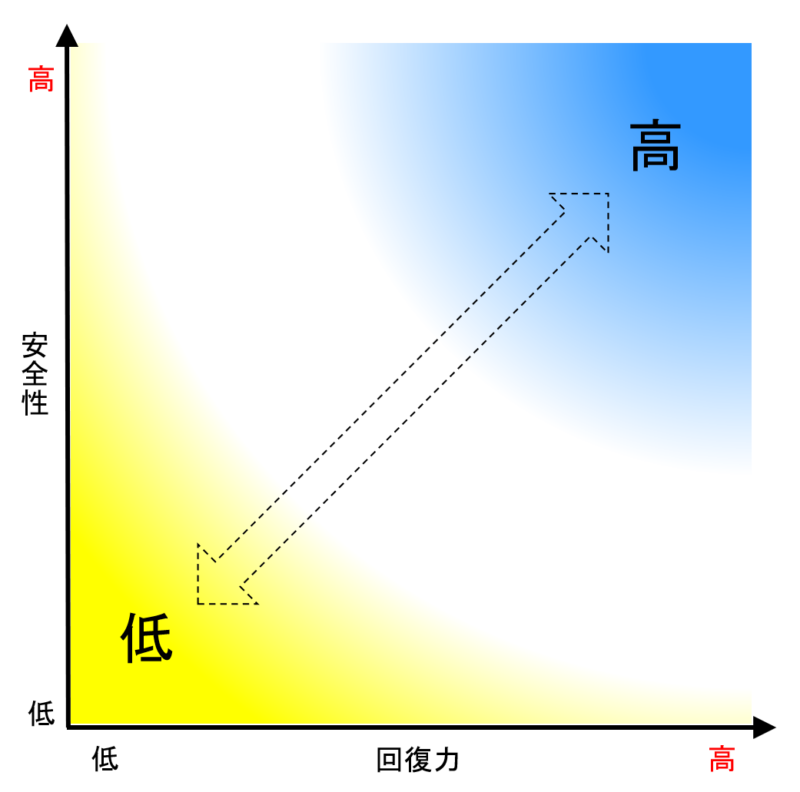

そこで災害耐性は「安全性」と「回復力」の二つの観点で災害への強さを判断します。

災害耐性のイメージ

安全性が高くしかも元に戻る回復力も高ければ災害に強く災害耐性が高いと言えます。

一方、安全性も回復力も低ければ災害には弱く災害耐性が低いということになることは容易に理解していただけると思います。

つまり図1では右上に行けば行くほど災害耐性は高くなり、左に行けば行くほど災害耐性は低くなります。

また安全性が高ければ被害は少なく、結果として元に戻るための回復力を多くは必要としませんが、安全性が低ければ被害は大きくなり、そのため回復力は高いものが必要とされます。

しかし安全性が高くても絶対安全ということはないため一定の回復力は備えておく必要があります。また回復力が高いからといって安全性を疎かにすれば生命の危険にさらされる可能性が高くなってしまいます。

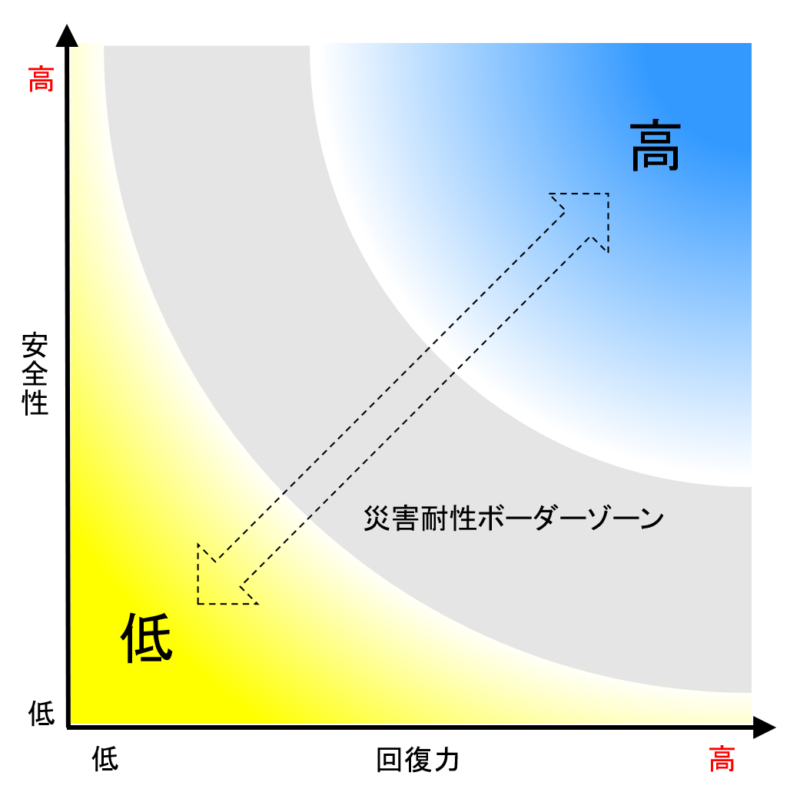

図2のように安全性と回復力が反比例するような関係(ここでは災害耐性ボーダーゾーンと呼ぶことにします)を境にして、災害耐性の高低を判定します。ただしこのボーダーゾーンは想定する災害が大きくなればその位置も大きさも変わってくるため、災害耐性が高いといって絶対大丈夫ということはありません。

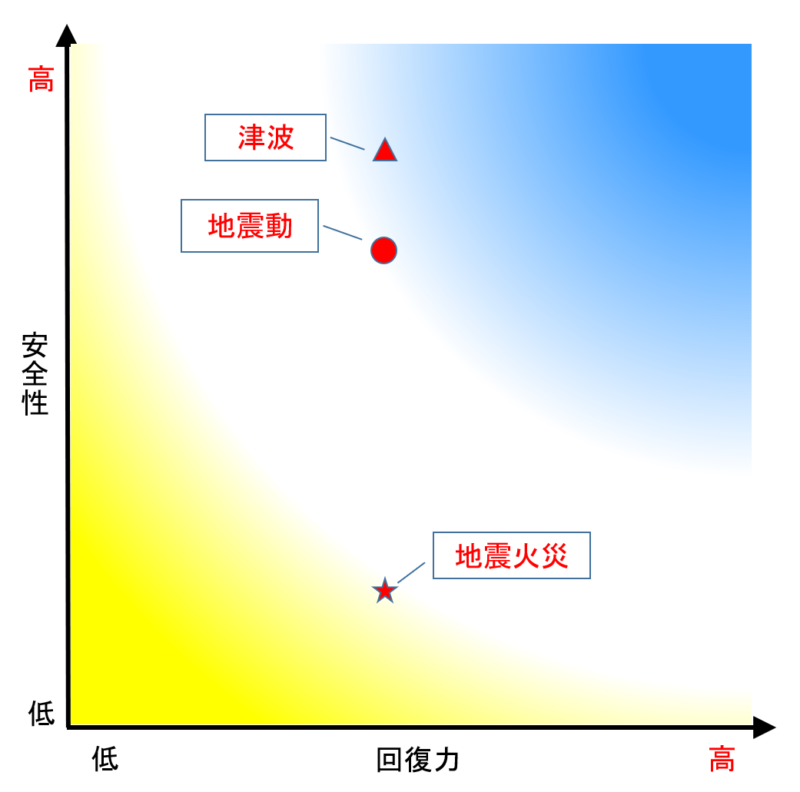

ちなみに地震に対する災害耐性は一つではなく図3のように地震により引き起こされる「地震動」「津波」「液状化」「火災」「土砂崩れ」それぞれ個別に判定します。回復力は基本的にどれも同じ(実際は若干異なりますが)ですので、安全性が高いか低いかがポイントになります。

例えば津波や地震動については安全性が高かった場合は災害耐性は高いが、地震による火災の安全性が低かった場合は災害耐性は低いということになり、同じ地震による被害でも災害耐性は異なるということになります。

災害耐性判定の主な要素

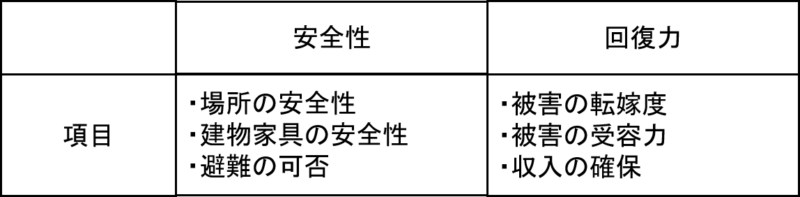

災害耐性は「安全性」と「回復力」の二つで判定しますが、それぞれの「安全性」や「回復力」を判断するため個人の場合は表1のような項目で判定します。ちなみに自営業や企業の場合、回復力はインフラやサプライチェーン、マーケット、従業員など多岐にわたる要因が相互に影響するため非常に複雑になりBC(事業継続=回復力)を考えることが難しくなります。

安全性については、まず「場所の安全性」としてその場所がどのような災害に遭うことが想定されているかで安全性を判断します。そのうえで建物や家具がその場所の安全性を向上させることが出来るのかあるいは逆に低下させてしまわないかという観点で「建物家具の安全性」を判断します。そして「避難の可否」については避難を要する場合に迅速に避難が出来るか否かで安全性を判断します。

つまり安全な場所であれば建物の安全性を過度に高める必要はありませんが、安全でない場所では建物で安全性を高める必要があり、もし高められなければより危険になるということです。

回復力についてはまず建物などの被害を復旧する資金力があるか否かで判断し、被害を第三者に転嫁できるのかという「被害の転嫁度」と、第三者に転嫁できない部分を保有している資産で賄えるのかという「被害の受容度」で回復力を判断します。そのうえで被災前の生活を継続するために必要な資金や収入があるかという点で「収入の確保」について判断します。

つまり建物などの被害を保有資産や保険等で賄えるのか、出来ない場合は借入することになるためその返済をしつつ生活を維持できるのか。またその生活を支えるために勤務先などは継続して事業を行え継続して収入を確保できるのか、もし出来ない場合はどうするのかということで判断します。

このように災害耐性とは災害に対して単に安全性を求めるだけでなく回復力とのバランスで現実的な対応を目指したもので、むしろ多くの方が実践している様々な災害対策を整理して分かりやすくするものだとご理解ください。