みなさんのお勤め先は災害に遭っても事業を継続するために災害対策を行っているはずです。

もし何もないのなら困ったことですが、企業などの事業継続(BC:Business Continuity)は個人の生活継続(LC:Life Continuity)とは異なり非常に多くの要素があり、しかもそれらが複雑に絡み合っているため、有効な対策を見出すのは簡単なことではありません。

今回、「職場の災害対策」というテーマを取り上げますが、企業経営の目線にたった事業継続のための災害対策だけでなく、勤務されてるみなさんの目線も加えてお伝えします。

なぜ事業継続が必要なのか

事業継続(BC:Business Continuity)がなぜ必要なのか。

わかりきったことのようですが、あらためて「企業にとっての事業継続」と「従業員にとっての事業継続」について整理してみます。

企業にとっての事業継続

企業が事業継続を行う目的は二つです。

- 事業を再開できないと最悪の場合、倒産する可能性がある。

- 事業を再開できても再開までに相当の時間を要する場合、顧客を失う可能性がある。

災害によって事業を再開できなければ倒産という可能性があります。事業譲渡という選択肢もありますが、どちらにしてもその企業は存続しないという事態を招きます。

一方、事業を再開できても再開までに相当の時間を要する場合は、顧客を失う可能性があります。

顧客が企業でも一般消費者でも持っている在庫が尽きれば代替えの製品を求めることになりますが、再開できたからと言って顧客が戻ってくる保証はありません。

みなさんの職場の製品がオンリーワンの製品であればまだしも、競合他社と品質面でも価格面でも差がなければ顧客を取り戻すことは容易なことではありませんし、最悪の場合には経営悪化により事業縮小や倒産という事態も否定することはできません。

従業員にとっての事業継続

みなさんの職場が事業を継続できない場合、みなさんの生活を支える収入の確保が難しくなります。

企業が倒産した場合、みなさんは職を失うことになりますが、事業の再開が遅れて顧客を失った場合でも、経営悪化を回避するために事業縮小やリストラなど、みなさんに大きな影響を及ぼすことが考えられます。

ましてや皆さんが被災者の場合に元の生活に戻るためには、安定した収入が不可欠となりますので、そこが立ち行かなくなることは死活問題になってしまいます。

事業継続を阻害する要因

災害によって企業などの事業継続に影響を及ぼす事態を考えてみましょう。

ここではわかりやすように製造業を例にとってみます。

製造業でのインプット・アウトプット

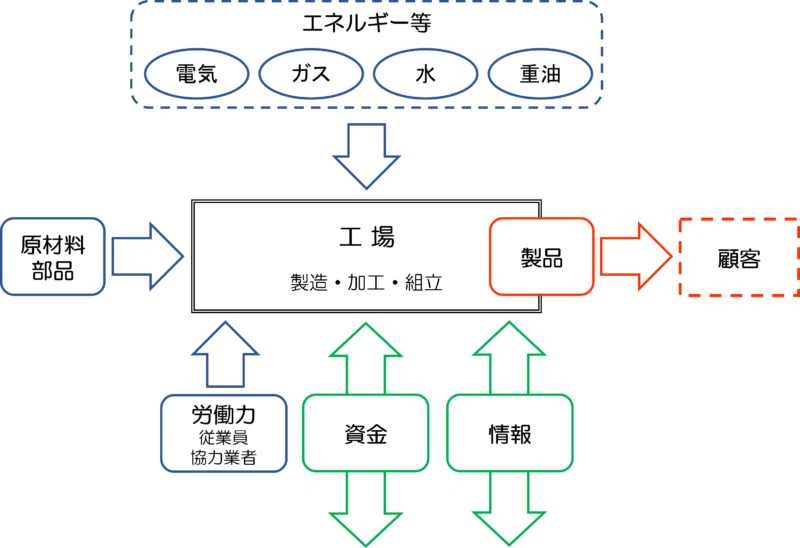

想定すべき事態を考える前に、製造業の現場である工場がアウトプットする製品をつくるためにどのようなものがインプットとして必要なのか主なものをピックアップしてまとめてみました。

「製品」というアウトプットを工場で製造するためには、「原材料・部品」「エネルギー等」「労働力」や生産をオペレーションする「情報」や「資金」というインプットが必要になります。ただし事業を行う上で「情報」と「資金」はインプットとアウトプット両方を持ち合わせます。

想定すべき事態

事業継続に支障来たす事態をインプット・アウトプットごとに整理すると以下のとおりとなります。

ここでは災害を想定していますが、発生原因を限定しないため事故や経済状況や社会情勢など様々な要因で発生する事態と同様とご理解ください。

- 工場稼働停止

- 原材料・部品入手不可

- エネルギー入手不可

- 労働力不足

- 資金不足

- 情報入手不可

- 製品出荷減少

災害によってインプットのどれか一つでも欠ければ製造に支障を来たし、最悪の場合には製造出来なくなります。

つまり工場が被災していなくても事業を継続することが出来なくなるケースがあるということです。

またアウトプットである製品そのものが顧客の事情により購入されない場合には、工場が稼働しても在庫を増やすだけなので、結果として製造はストップすることになります。

当然、インプットの一部では在庫対応や、僅かでも販売先があれば事業は継続できますが、長期化した場合は事業規模の縮小を余儀なくされることもありえます。

工場稼働停止

災害によって工場の建物や設備など製造に欠かせないものが被害を受けたことによって、製造することができない事態です。

製造に欠かせないものは建物や設備だけでなく、例えば保管中の金型が地震で落下して損傷し製造がストップするケースもありますので、みなさんの職場で何が事業継続のキーになるかよく考えてみてください。

工場を再開するためには建物や設備の修理や再調達が必要ですが、そのためには「資金」や社員やメンテナンス業者等の「労働力」、稼働のための「エネルギー等」をはじめとしたインプットのほとんどが必要になるため、再稼働には最も時間を要するため最優先で対策を講じる必要があるといえます。

原材料・部品入手不可

原材料や部品が調達できなければ製造に支障がでるのが当然のことですが、その原因としては大きく二つあります。

- 原材料・部品の供給元が被災して調達できない。

直接の供給元が被災していなくても、その原材料・部品の生産には他の事業者からの材料調達が必要で、その事業者が被災すれば供給できないケースも含まれます。 - 供給元は被災していないが原材料・部品を輸送できない。

輸送できない理由としては災害によって道路や港湾、空港など陸海空の輸送ルートが遮断されるケースと、輸送を担う運搬業者が被災し事業を行えないケースがあります。

エネルギー等入手不可

自前で製造に必要なすべてのエネルギーを賄える企業はないでしょうから、電気やガス、水、重油などのエネルギーを調達できなければ製造はストップしてしまいます。

エネルギーが調達できないのは製造元が被災する場合と供給ルートが遮断される場合の二つのケースがありますが、公共インフラである電気やガス水道については公共施設や病院などの重要施設が優先されます。

結果として重要施設に隣接していたため復旧が早まる可能性はありますが、製造元が被災した場合は復旧までの時間は当然長くなります。

また電気については送電設備が無事な場合、他の電力会社から電気の提供を受けることができますが、被災した地域が広範囲に及ぶ場合に十分な電力が供給される保証はありません。

災害時に有効なのは自家発電設備ですが、これで工場に必要な全ての電力を賄うことは難しいため、限定した運用になりますし、自家発電設備を運転するための燃料は燃料タンクがあっても補給が必要なため、被災後も安定して燃料を確保できることが条件になります。

一方、水については工業用水、水道水、地下水などがあるでしょうが、地下水については設備が無事でも地震などによって水脈が影響を受けることも想定しておくべきです。

労働力不足

みなさんやみなさんのご家族が被災して出社できない場合、必要な労働力を確保できない可能性があります。

みなさんが災害で死亡したり重傷を負ったりした場合は当然出社できませんが、ご自宅が被災したりみなさんのご家族が死亡あるいは重症を負った場合なども出社は困難になる可能性があります。

また公共交通機関の遮断や道路を使用できないため出社できないケースも含まれますが、これは代替の交通手段が確保できるまでということにはなります。

運転資金不足

被災した工場や設備を復旧するためには資金が必要です。

資金調達には自己資金、損害保険金、融資などがありますが、これらにより十分な資金を調達できなければ事業を再開することはできません。

また事業の再開が遅延すればするほど従業員への給与や各種経費などの支払いもかさむため、これらの資金がなければ事業の再開を大きく阻害してしまいます。

また資金不足を多額の融資で賄った場合には、事業再開後の経営状況が伸び悩むと返済が重くのしかかり中長期的には厳しい事態になることも考えられます。

情報入手不可

製造のオペレーションに必要な情報が工場とは別のシステムセンターで管理している場合、そのシステムセンターが被災して工場を稼働することができないケースがあります。

特にシステムセンターは電気だけでなくコンピューターの冷却も不可欠ですので、システムセンターの稼働に必要な条件はしっかり整理して把握しておいてください。

またシステムセンターとのネットワークが切断された場合も同様です。

ネットワークの二重化などにより災害には強くなったと言われていますが、災害後もネットワークが何の問題なく運用される保証があるわけではないので想定はしておく必要はあります。

製品出荷減少

製品の購入者である顧客が被災したことにより、その製品を購入できない事態に陥った場合には需要が減少するため生産を調整して出荷を減少させなければならない可能性があります。

極端なケースでは製品の納入先が一つの顧客に限られた場合、その顧客が被災することにより生産をストップしなければならない事態も考えられます。

もし顧客のほとんどが被災した場合、顧客の経済状況が回復するまで需要が戻らない可能性もあり、相当の時間を要することも想定しておくべきです。

事業を再開できても

帝国データバンクHPに掲載されている『特別企画:【震災から11年】「東日本大震災関連倒産」動向調査(2022年)』によると、直接・間接に関わらず東日本大震災に関連した倒産件数は減少傾向にあるものの累計で2,085件に達しました。

被害甚大地域に本社を置いていた5004社のうちいまも営業を続けている会社は年々減少し全体の6割にとどまっています。

被災地復興により一時的には復興特需も期待できますが、被災地の経済が被災前に戻るためには長い年月を要します。

被災した生産拠点を早期に復旧し事業を再開することができても、復旧のために多額の融資を受けた場合、返済のためには業績を早く回復させなければいけません。

もしマーケットや顧客の経済状況が好転しない場合、その会社が業績を回復させることは容易なことではありません。

結果として経営悪化を招くことも否定できませんので、被災後も企業が事業を継続するためには、災害後の社会情勢・経済情勢を見据えた対策が必要だということになります。

今回のまとめ

今回は主に事業継続の必要性と事業継続を阻害する要因について取り上げましたが、想定すべき事態は企業によって異なります。

職場の災害対策とは職場の安全対策だけではなく、職場の事業を支えるインプットや顧客を把握して、それらに対しても対策を講じなければ事業を継続することが難しくなります。

また災害後、地域経済が復興するまでには長い時間を要しますので、それも含めて事業継続を想定する必要があるということを理解してください。