液状化現象とは、締め固められていないゆるく堆積した砂などの地盤が強い地震動(初期微動の縦波であるP波)を受けて、地盤自体が液体状になる現象。

液状化する要因

以下の要因が揃ったときに液状化が発生する可能性が高くなる。

緩く堆積した砂地盤

砂の粒子の大きさが0.03mm~0.5mmの細粒・中粒の砂が緩く堆積した砂地盤で、地盤の硬さを示すN値が20以下で液状化の可能性があり、N値が10以下になると液状化の危険性が大きくなる。

また粒子の径が揃っているほど液状化の可能性が大きいといわれているが、より細かい砂だと砂同士に抵抗が生じて液状化が起こりにくく、粒が大きい礫になると水が抜け出しやすくなって振動を受けても水圧が高くならず,液状化に至らない。

このような液状化の可能性の大きい砂地盤がある地形は,海岸や河口付近、埋立地、河川の扇状地などで多くみられ、砂丘の内陸側縁辺、砂丘間凹地、旧河川敷、潟起源の低湿地や低い自然堤防などもこれにあたる。

ちなみに粘土層のような液状化しない地層が液状化する地層の上に載っている(厚さおよそ3m以上)場合、噴水や噴砂が抑えられるため液状化の影響が地表には現れない。

浅い地下水位

液状化は地下水位が浅いほど発生しやすくなるが、一般的に地下水位が地表面から15mから20m以内で発生する可能性が高まる。ただし戸建て住宅などの軽い建物は水位が浅くて液状化しても被害を受けない場合がある。

大きい地震動・長い地震動

液状化は一般的に震度5以上の地震で発生する可能性があり、マグニチュードの大きい地震では長時間揺すられるため震度4程度でも発生する可能性がある。

<液状化すると大きく揺れない> 地盤が液状化すると液体の状態となり、地震の大きな揺れを引き起こす横波であるS波は伝わらないため、大きく揺れることはない。

液状化によって生じる現象

液状化すると砂などの粒子が地下水の中で浮遊した状態になり、以下のような現象が発生する。

噴水・噴砂

噴水や噴砂とは液状化によって圧力が高くなった地下水が水や砂を地表面に噴き上げる現象で、長い場合は数分や数十分続くこともある。

また噴き上がった地下水で冠水したり、大きく噴き上がった砂で周辺の建物が埋没する場合もある。

沈下・傾斜

液状化によって地盤の支持力がなくなり、地上にある比重の大きい建物や構築物が沈む。

液状化によって建物や構築物が不均等に沈下(不同沈下)した場合、建物や構築物が傾くことによって基礎や扉や窓などの開口部や給排水設備に被害が生じる場合がある。

浮き上がり

地下にある比重の小さい埋設物やマンホールや浄化槽などが地上に浮き上がる。

道路にあるマンホールが浮上して交通の障害になったり、地下に埋設されている水道管やガス配管が被害を受けライフラインが断絶する場合もある。

側方流動

側方流動とは傾斜や段差のある地形で液状化が起きた際に、地盤が水平方向に移動する現象。

側方流動が発生すると、地中構造物に大きな力が加わり損害を与えることになり、杭基礎の場合には杭が破壊されて杭が支えている建物が転倒する可能性がある。多大な影響を与える。

液状化のメカニズム

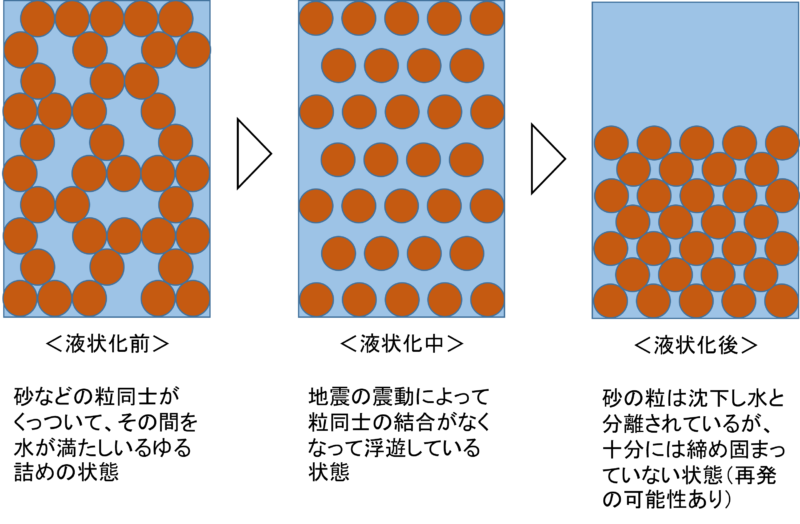

- 液状化前

砂などの粒の間には広い隙間があり,粒同士はお互い接触して突っ張りあって全体を支え、地下水面が高いためこの隙間は水で完全に満たされいる。 - 液状化中

地震動の初期微動であるP波の振動で砂粒などが繰り返し揺すられると,お互いの支えがしだいにはずれ,やがて砂粒同士の接触がなくなり,水圧を高めた水の中にばらばらになって浮いた状態になる。 - 液状化後

水中で浮遊していた砂粒が沈降し、砂粒と砂粒の隙間が小さくなり地盤が沈下するが、十分に締め固めた状態にはならないため、振動が加わるとまた液状化する可能性がある。